| |

|

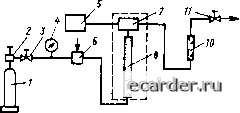

Слаботочка Книги 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 §9.8. Средства измерения плотности жидких растворов и пульп температуры определяется выражением Р, - po/(i + af), (9.22) где р, - плотность при температуре f; ро - плотность при нормальных условиях; а - коэффициент объемного расширения данной жидкое ги. Иэ (9.22) следует, что при ичмерснии плотности жидкостей необходимо исключить влияние колебаний температуры. Приборы для измерения плотности жи;1-кой и газообразной сред можно разделить на четыре основные группы: нонтвковые, массовые (i равитациоппые), i идростатические и радиоизо юпные Поплявкивые плотномеры. В поплавковых плотномерах непрерывное автоматическое измерение плотности жидких и газообразных веществ основано на изменении массы поплавка в зависимости от плотности среды, в которой он находится. Благодаря относит ельной прос! о ге поплавковые плотномеры получили широкое применение в химической, пищевой и других отраслях промышленности. Поплавковые тьютномеры бывают двух Iипов: с плавающим погмавком (ареометры постоянной массы); с полностью погруженным поплавком (ареометры постоянного объема). В приборах первою типа измеряется глубина погружения поплавка, обратно пропорциональная плотности жидкост и В приборах второ! о I ипа пубйна noi ружсния поплавка остается постоянной и измеряется действующая на него вьгта-ткиваюшая си.та, про-порциоиАньная плотности срелы. Массовые плотномеры. Массовые иди никиометрические методы основаны на непрерывном взвешивании некоторою гтостояк-ного объема вещества. При постоянном объеме масса вещества пропооциональна его плотности, поэтому прибор градуируют в единицах плотности. Основное применение массовые плотномеры нашли д/гя измерения средней плотности суспензий, вязких жидкостей и жидкое i ей, содержащих гвсрдые включения. Возможно измерение и плотности газов. В жидкостных массовых плотномерах непрерывно измеряется масса U-образной трубки вместе с протекающей через нее жидкостью. На рис. 9.29 приведена схема массового HJTOTHOMCpa. Вес трубки / с жидкостью передается на 3acjT0HKy 2, прикрывающую сопло 5, и через усилитель 3 в ви;ге унифицированного тжевматнческою сигнала - на вторичный прибор. С помощью сильфона 4 осуществляется отрицательная обратная связь  На Вторичный. Рис. 9.29. Схема массовою плотномера и восстанавливается равновесие в системе, С001 ветствующее измеряемой плотности жидкости. Установку настраивают таким образом, чтобы при отсутствии жидкости в I рубке / показания в i оричного прибора бьши равны нулю. Гидрост атнческие плотномеры. Гидростатические методы измерения основаны на том, чго давление Р в жидкости на глубине Я от поверхности определяется уравнением Р = Р9Я, (9.23) где р - плотность жидкости; д - ускорение свободного падения. При неизменной высоте столба жидкости Я давление Р является мерой ее плоти осги. Измерение давления столба жидкости производится различными методами. Наибольшее распространение получили мембранные, сильфопные и пьезометрические гидро-сташческие плотномеры. Радионзотопныеплотномеры. Эти hjtotho-меры основаны на ослаблении потока гамма-излучения т1ри прохождении ею через среду, плотность которой измеряется. Чем больше плотность вещества, тем больнте ослабление потока т амма-излучения Радионзотопные плотномеры - наиболее современные средства измерения п.ютности. Они отличаются высокой технологичностью их использования при измерении плотности различных сред и высокой точностью измерения. Наиболее широкое применение в системах технологического кон i роля находят плотномеры типа ПР-1025М. Наладка поттлавковых, массовых и т идро-статических плотномеров не представляет особых трудностей Наладка радиоактивных плотномеров требует специальной подготовки наладочного персонала. В связи с *тим она выполняется специализированными организациями по монтажу и наладке радиоактивных средств и в настоящем справочном пособии не рассмат ривается. Раздел 10 НАЛАДКА ХРОМАТОГРАФОВ 10.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ Хроматография является универсальным метолом определения состава и содержания вещества. Он основан на разложении сложных смесей (газа, раствора) на составляюпще компоненты с последующим их качественным и количественным анализом. Пропесс разложения происходит в хро-матографической колонке, качественный и количественный состав смеси определяется по хроматограмме. Для определения состава и содержания вещества в системах технологического контроля наиболее широкое применение получили методы проявит ельной хроматографии. Средства измерения, в которых производится хроматографическое разложение и анализ смесей, называются хро-матографа.ми. Приннипиальная газовая схема хрома-тографической установки приведена на рис. 10.1. С помощью устройства для ввода пробы 6 анализируемая смесь периодически вводится в ноток газа-носителя. Газ-носитель транспортирует пробу в хроматографическую колонку 8, 1ле происходит разделение пробы на составляющие компоненты. На выходе из хроматографической колонки установлен детектор 7, который обнаруживает эти компоненты в порядке выхода из колонки. Регистратор 5 обеспечивает запись сигнала детектора на диаграмме. Принцип хроматографического разделения в проявительной хроматографии показан на рис. 10.2. Порция анализируемого газа, состоящая, например, из компонентов А, Б и В, вводится в колонку (сост ояние а) и перемещается газом-носителем через с;юй наполнителя (сорбента) колонки. При движении смеси происходят неоднократные акты сорбции (поглощение компонента наполнителем) и десорбции (выделение компонента из наполнителя) компонентов. Если компоненты А, Б и В обладают paзJшчнoй сорби-руемостью (поглощаемостью) по отнощению к наполнит&.чю колонки, то скорости продвижения этих компонентов будут различны. С наименьшей скоростью будет двигаться наиболее сорбирующийся (поглощающийся) компонент. На начальном участке колонки зоны компонентов А, Б и Б взаимно перекрываются (состояния б и в), но При даль- нейшем их продвижении процесс завершается окончательным разделением этих зон (состояние г). В результате из хроматографической колонки будут выходить раздельно составляющие компоненты газовой смеси. Разделение анализируемой смеси происходит в газовой или паровой фазе. При анализе жидких смесей порция анализируемой пробы перед входом в хромато-1рафическую колонку испаряется и поддерживается в испарившемся состоянии в течение всего времени ана1жза. Основными методами проявительной газовой хроматографии являются газоадсорб-инонная и газожидкостная хроматографии, а также хроматография на модифицированном сорбенте. Газоадсороняый метод. Как известно, под адсорбцией понимается поглощение какого-либо компонента из газовой смеси или раствора поверхностным слоем другого вещества (адсорбента). При газоадсорбционном методе неподвижной фазой стужит твердый адсорбент Разделение осуществляется вследствие различной адсорбируемости компонентов смеси. Наиболее распространенные твердые адсорбенты и области их применения приведены в табл. 10.1. Поверхность твердых адсорбентов содержит центры различной активности. На более активных центрах вещество адсорбируется сильнее и поэтому в целом процесс десорбции затрудняется. Некоторые адсор-бен ты необратимо поглощают отдельные компоненты смеси. Из-за перечислеьшых недостатков твердых адсорбентов газоадсорбционная хроматография применяется в основ-  Рис. 10.1. Принципиальная газовая схема хроматографической установки: / - баллон с газом-носнтслем; 2 - редуктор давления: 3 и II - регулировочные вентили; 4 -манометр; 5 - регистратор; 6 - устройство для ввода анализируемой пробы; 7 - детектор; 8 -колонка. 9 - термостат: Ю - ротаметр 5 юл. Принцип действия хроматографической установки А, 5. В Таблица 10 1. Характеристики адсорбентов, используемых в качестве наполнителей колонок тмтш Рис. 10.2. Схема хроматографического разделения смеси ном для анализа легких газов. Адсорбенты, выпускаемые промышленностью, должны быть специально подготовлены, перед тем как ими заполнять колонку. Газожидкостнын метод. При газожидкостном методе неподвижной фазой служит жидкость, нанесенная тонким слоем на твердый носитель. Разделение осушествляется вследствие различной растворимости компонентов в жидкости, а твердый носитель выпо.дняет роль лока-чизатора жидкой фазы. Неподвижная фаза должна обладать химической инертностью, малой летучестью и сохранять свои свойства неизменными при условиях анализа длительное время. Количество жидкой фазы составляет от 0,1 до 30-40% массы носителя. Наиболее распространенные жидкне растворители, применяемые в газожидкостной хроматографии, приведены в табл. 10.2. В ней же указаны вешества, смеси которых могут быть разделены иа данных жидких фазах. Твердый носитель в г азожидкостной хроматографии должен удовлетворять следующим требованиям: носитель не должен реагировать с неподвижной фазой или разделяемьпкШ компонентами, а также не должен быть катализатором для их разложения; нежелательна значительная адсорбция разделяемых компонентов материалом носителя; изотерма адсорбции должна быть линейна, носитель должен иметь достаточно развитую поверхность с однородной пористостью, причем поры менее I мкм должны составлять небольшую долю общего количества пор; природа поверхности носителя должна быть такой, чтобы обеспечивать хорошую смачиваемость неподвижной фазой; термостойкость должна быть по крайней мере на 50 "С выше рабочей температуры. Адсорбент Активированный уголь марок БЛУ, СКТ, ЛГ-3, ЛГ-5 Силикат ель марок КСК № 2, КСК № 3, КСК № 4, кем № 5, кем № 6П, кем № 6С Цеолиты (молекулярные сита) типов А (аА и СаЛ) и X (аХ и СаХ) Окись алюминия Оп редел яе мые компоненты Азот, кислород, окись углерода, водород, метан Водород, окись углерода, метан, этан, этилен, пропан, пропилен, изобутан, нормальный бутан Лзот, кислород, окись углерода, водород, метан, этан, этилен Водород, окись углерода, метан, этан, этилен, пропан, пропилен, изобутилен От адсорбентов, применяемых в тазоад-сорбцнонной хроматог рафни, они отличаются меньшей удельной новерхиостью и являются более макропористыми. Некоторые наполнители при нормальных условиях являются твердыми или вязкими веществами. Перед пропиткой носителя нх необходимо растворить. В качестве растворителей жидких фаз используют петролей-ный эфир, ацетон, углерод четыреххлорис-тый, дихлорэтан, пропиловый спирт, толуол. Газожидкостная хроматография имеет некоторые преимущества перед газоадсорб-ционной. Компоненты разделенной смеси в газожидкостной хроматографии выходят из колонки в виде узких но.лос, широкий выбор неподвижных фаз позволяет разделять смеси с близкими температурами кипения, Газовая хроматогрнфяя на модифицированном сорбенте основана на том, что неподвижной фазой служит твердый адсорбент, модифицированный небольшим количеством жидкости. Методы, использующие модифицированные сорбенты, являются своеобразным переходом между газоадсорбционной и газожидкостной хроматографиями. В газовой хроматографии на модифицированном сорбенте имеет место адсорбция иа поверхности твердою вещества и растворение в модифицирующей жидкости. Модификация сорбента производится для выравнивания 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |