| |

|

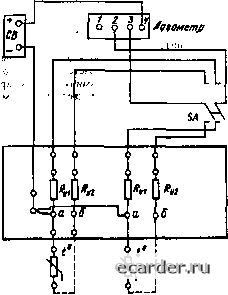

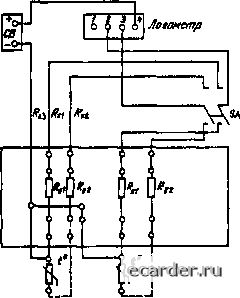

Слаботочка Книги 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Польза и вред профессиональной гигиены полости рта. 4.7.2. ПРОВЕРКА МОНТАЖА И НАЛАДКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КАНАЛАМИ СВЯЗИ При налалке термопреобразователей сопротивления прежде всего обращают внимание на правильность монтажа и соответствие типа термометра и длины его монтажной части данным проектной документации, Конец погружаемой части термопреобразователя сопротивления должен размещаться ниже оси измеряемого потока для нлатиновыхпреобразователей - на50-70мм, для медных - на 25 - 30 мм. Сопротивление электрической изоляции между обмотками и корпусом, а также между цепями преобразователей с двумя чувствительными элементами должно быть не менее 40 МОм. Сопротивление изоляции можно измерить с помощью тестера (омметра). Прн низком сопротивлении изоляции следует проверить ее мегаомметром на испытательное напряжение переменного тока 500 В при температуре (20±5)С и относительной влажности окружающего воздуха до 80 % Электрическая изоляция должна выдержать указанное напряжение в течение 1 мнн. Термопреобразователь сопротивления может подключаться к измерительному прибору (логометру, автоматическому мосту) по двух- или трехпроводной схеме присоединения. Двухпроводную схему подключения применяют в условиях незначительного изменения температуры окружающей среды в месте прокладки соединительного провода (кабеля) и только при работе с логометрами. Сопротивление линии связи для логометра ие должно превышать значения, обозначенного на шкале прибора. Допускаемое отклонение сопротивления катушек должно быть не более н-0,05 Rj,, где Rj, - сопротивление внешней соединительной линии логометра. На рис, 4.23 показана схема двухпроводного подключения логометра на две точки измерения (ем. также рис. 4.10). Рассмотрим операцию подгоики линии, когда переключатель П находится в верхнем замкнутом положении. Для подгонки линии связи закорачивают оба конца соединительного провода на зажимах головки термопреобразователя и мостом постоянного тока типа МО-62 или универсальным прибором типа Р4833 измеряют сопротивление обоих проводов вместе  Рис. 4.23, Двухпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к ло-гомеру: СВ - сетевой выпрямитель с уравнительной катушкой от зажима 3 прибора до зажима а сборки зажимов. Изменяя сопротивление катушки Rj. сопротивление этой линии доводят до значения, равного половине значеиня, указанного на шкале логометра. Сопротивление линий от зажима 2 логометра до зажима а следует подгонять измерением нДлины манганинового провода уравнительной катушки Rj до значения, равного половине значения указанного на шкале прибора. Таким образом, оба смежных плеча мостовой схемы будут иметь равные сопротивления. После подгонки линий термопреобразователь сопротивления подсоединяется по нормальной схеме. Трехпроводная схема подсоединения термопреобразователя сопротивления применяется при значительных колебаниях температуры в местах прокладки соединительных линий. Поскольку соединительные провода в трехпроводной схеме включения прибора входят в соседние плечи мостовой измерительной схемы, изменение их сопротивлений от воздействия температуры окружающей среды ие вызывает разбаланса мостовой схемы.  Рис. 4.24 Трехпроволная схема подключения термопреобразователей сопротивления к ло-гометру При трехпроводной схеме включения прибора проверяется правильность прозвонкн соединительных проводов, а затем производится подгонка сопротивления каждого из лвух проводов до Значения, равного половине значения внешнего сопротивления, указанного на шкале прибора. Третий провод подключается с од1ШМ из соединительных проводов на зажимах головки термонреобразователя сопротивления. На рис. 4.24 покашна трехпроводная схема подключения логомегра па две точки измерения Рассмотрим операцию подгонки линии, когда переключатель находится в верхнем замкнутом положении. В зависимости от требований, предъявляемых к точности системы измерения температуры, сопротив.1ение линий можно подогнать одним из приведенных ниже способов. Первый способ. Снять ка[ушки Ri и с колодки зажимов, поставить вместо них перемычки. Закоротить два провода на зажимах головки термопреобразователя, отсоединить провод от «минуса» сетевого выпрямителя СВ. От зажимов 2 и 3 логомегра с помощью моста, например МО-62, измерить суммарное сопротивление обоих проводов. Считая сопротивление каждого провода равным половине суммарного значения, необходимо подогнать сопро) ивление каждой катушки (7?, и Jiyj), чтобы сопротивление каждого провода было равно половине значения, указанного на шкале логометра. После этого катушки установить на колодку зажимов и привести схему подключения в нормальное состояние. Второй способ. Этот способ необходимо применя1Ь при высоких требованиях к точности измерения температуры. Снять катушки Ryi и Ry2 с колодки зажимов и поставить вместо них перемычки. Отсоединить провода от зажимов 2 и 3 Jioro-метра и от «минуса» выпрямителя СВ. Изме-ри1ь попарно их суммарные сопротивления и составить три уравнения с тремя неиэвес!-ными- i = Rxi + Rxi- Ri = Ri "t" Rx3\ 3 = + + Ri, где Rj, R2, R} - измеренные значения сопротивлений; R,, R2< Ясз - сопротивление каждой линии. Решив уравнения, получим сопротивление каждой ЛИКИН Подогнать сопротивления катушек Ri и Ry2 с учетом сопротивлений н Л,2> гюставить их на колодку зажимов и привести схему в нормальное состсяние. Аналогичная операция проделывается для каждого термопреобразовагеля сонро-тинлення в случае применения мноюточеч-ного прибора При использовании в качестве измерительного прибора автоматического мосга операгши подгонки выполняются теми же способами. 4.7 3. НАЛАДКА И ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ В РАБОТУ После проверки правилыюсти подюею-чения силовых цепей питания (провода желательно применять с проре (иненной водонепроницаемой изо1Яцией с сечением жил проводов 1-1,5 мм), заземления (медный провод сечением 2-3 мм) и проведения наладочных операций система измерения температуры включается в работу. При работе систем на действующем технологическом объекте, а также в период подготовки к включению может возникнуть необходимос1Ь в проверке основной погрешности измерительных приборов. Для этого (с разрешения руководян1е[ о технологического персонала) следует отключить от вторичного прибора внешние термоэлектродные провода, подключить образцовый прибор и проверить вюричный прибор на всех оцифрованных отметках шкалы. При возникиовенин сомнений в правильности измерения температуры многоточечным прибором в какой-то точке необходимо выявить причину. в этом случае пеобхоли.чо сначала произвести подтяжку винтов в зажимах подсоединения термоэлектродных или соединительных проводов. С соблюдением мер взрывобезопасностн открыть крышку первичного измерительного преобразователя и подтянуть винты на зажимах головки. Затем образцовым прибором измерить термо-ЭДС или сопротивление чувствительного элемента и подсчитать соответствующую ей температуру. Необходимо помнить, что термоэлектрические преобразователи и термо преобразователи сопротивления имеют различные нормированные показатели тепловой инерции (см. § 4.2). Поэтому в необходимых случаях для уменьшения динамических погрешностей измерения температур следует применять термопреобразователи с меньшими показателями тепловой инерции. Для этих же пелей защитную арматуру, в которуш устанавливается термопреобразователь, заполняют трансформаторным маслом или медными опилками. Работоспособность потенциометра можно определить, закоротив концы 1ермоэлект-родного провода на колодке прибора. Показание прибора в этом случае должтю соот-ветс1вовать температуре медной катушкн. При включении и5мерительной системы может выявиться влияние внешних злектри-ческнх помех на показания потенциометра. Наладочный персонал до;[жен уметь правильно Оценить влияние помех на работоспособность измерительной системы температуры в целом. Источниками внешних помех Moiyr быть оборудование, создающее сильные магнитные поля, радиоустановки и т, п. Внешние помехи разделяются на поперечные и продольные. Поперечной помехой называется паразитное напряжение между входными зажимами измерительной схемы прибора, а продольной - паразитное напряжение между любым зажимом измерительной схемы и заземленным корпусом прибора. Поперечные н продольные помехи моту г быть постоянного или переменного тока. В некоторых случаях помеху трудно о [лшчить от измеряемой величины. Это относится, например, к поперечным помехам постоянного тока. На электрических печах, питаемых переменным током, поперечная помеха на входе измерительною прибора может колебаться от 10 ;i,o 200 мкВ в зависимости от расположения термо плектрнческого преобразователя относительно нагревателей электропечи и се экранировки. При питании элек1ропечи постоянным током с напряжением 220 В и мощностью до 50 кВт продольная помеха ностояшюго тока, влияющая на термоэлектрический преобразователь, установленный в нагревательной печи, может достигать 200 мВ, а гюпереч-ная - нримертю 300 мкВ. Эксплуатация измерительных приборов и исследование помех в условиях металлургических заводов показали, что продольная помеха переменного тока обычно не превышает 1 В, а постоянного тока - десятых долей вольта; [юперечная помеха может достигать при этом 100 - 400 мкВ. Основными источниками возникновения поперечных [юмех являются электромагнитные паводки на термопреобразователь и линии связи, -а также паразитные термо-ЭДС в местах спаев различных термоэлектрических материалов. Поперечная помеха, попадая на вход измерительной схемы прибора и дейс i вуя совместно с полезным сигналом от первичного преобразователя, вызывает дополнительную погреЕнность показаний измерительного прибора. Напряжение продольной помехи сказывается на показаниях прибора в том случае, когда оно преобразуется в напряжение поперечной помехи, например при заниженном сопротивлении изоляции между входом измерительной схемы и корпусом прибора. Для исключения поперечной помехи от паразитной термо-ЭДС, возникающей в местах спая разнородных материалов, необходимо применять термоэлектродный Провод, имеющий характеристики, идентичные характерисикам материала электродов TepMO3j[eKTpH4ecK0ro преобразователя. При невозможности выполнения этого условия следует термоэлек фодный или друюй провод стыковать так, чтобы спаи имели одну и ту же температуру. В автоматических потеипиометрах, тие-юших на входе вибропреобразователи, поперечная гюмеха возрастает от несимметричной настройки вибронреобразователя, причем значение погрепгности в этом с][учае достигае! 5 - 7% (допускаемая погрешность 1-1.5%). В jthx случаях правильная регулировка контак i ной системы вибратора определяет работоспособность измерительного прибора. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |