| |

|

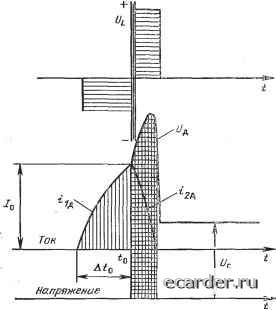

Слаботочка Книги 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 При сравнительно небольших длине и ширине плавкого элемента типично довольно быстрое последующее спадание напряжения на дуге от уровня, достигнутого при расплавлении перешейков или несколько более высокого значения, что влечет за собой повышенное энерговыделение в процессе дугогашения. В ряде случаев подобная картина наблюдается в предохранителях ПП59 с шири-  Рис. 7.4. Осциллограммы тока и напряжения на дуге ной плавкого элемента 13 и длиной корпуса 36 мм. В то же время у предохранителей с тем же номинальным током (400 А), но с более длинными плавкими элементами и корпусом длиной 55 мм после расплавления перешейков и скачка напряжения на дуге до значения напряжения сети (700 В) отмечается дальнейший значительный рост напряжения на дуге, вызванный выгоранием широкой части элемента и иногда превышающий 1000 В. Таким образом, увеличение длины плавкого элемента позволяет за счет больших и длительных перенапряжений на дуге, не выходящих за допустимые пределы, ограничить энергию дуги посредством снижения ее компоненты, посылаемой сетью. Если же плавкие элементы имеют большую ширину при небольшой плотности расположения параллельных перешейков, то процесс выгорания широкой части элемента характеризуется низкой скоростью и сравнительно небольшой плотностью плазмы. Длительный процесс выгорания широкого плавкого элемента происходит при стабильном значении напряжения на дуге. Таким образом, рассматривая геометрию перешейков как важнейший фактор при определении начальных условий формирования дуги, необходимо учитывать, что размеры широкой части плавкого элемента также имеют исключительное значение с точки зрения характера изменения напряжения на дуге и его влияния на защитные характеристики предохранителя. Влияние аварийного тока на энергию дуги. Экспериментальные и теоретические исследования показывают, что коммутация больших аварийных токов (60-300)/ном в цепях постоянного тока особых трудностей не вызывает. В то же время отключение малых аварийных токов (3-ь20)/ном связано с необходимостью решения ряда проблем, возникновение которых обычно объяснялось низким напряжением на дуге и локализацией энергии в малой области. Исследования авторов показали, что основной проблемой в этом случае является повышенное значение энергии, рассеиваемой дугой предохранителя при коммутации малых токов. Приведенный в [7.3, 7.4] анализ показал, что индуктивная составляющая энергии дуги El резко возрастает при уменьшении тока контура (при T=const) и может быть описана зависимостью вида ELalr, где a=const, а 0<:а-<1. Указанная зависимость показана на рис. 7.5. Физически изменение тока контура (в данном случае уменьшение) приводит к значительно более сильному изменению индуктивности контура по сравнению с изменением тока плавления. Например, в экспериментах авторов при /ном=400 А, (;„ом=660 В, /к=93 кА, г=35 мс ток плавления составлял /о=7 кА. В той же цепи при /к= = 4 кА ток плавления /о=3,8 кА. Таким образом, при изменении индуктивности контура более чем в 23 раза ток плавления увеличился менее чем вдвое. Очевидно, что при этом существенно возрастает как индуктивная составляющая энергии дуги, так и энергия дуги в целом. При больших значениях г=35-=-50 мс индуктивная составляющая энергии достигает 30-100 кДж. В этом случае целесооб- разно добиваться не снижения этой энергии, а уменьшения энергии, поставляемой в дугу питающей сетью. При малой длине плавкого элемента (например, 36 мм) значительная компонента рассеиваемой в дуге энергии £t=iV/2 вызывает его быстрое выгорание и перегрев наполнителя - песка, который теряет свои диэлектрические свойства. Это становится причиной резкого снижения напряжения на дуге, что в свою очередь приводит к дополнительному росту энергии, вызывающему прогар крышек предохранителя. 50 4Z Рис. 7.5. Зависимости энергии дуги Ел и ее индуктивной составляющей Еь от тока контура /к при отключении постоянного тока: J/ 5S /0 = ЗЕ мс; = 660 А и = оплавление, взрывы и т. п. Таким образом, происходит авария, причиной которой являются небольшое максимальное напряжение на дуге и быстрое его спадание, вызванное недостаточной длиной плавкого элемента. При достаточно длинном плавком элементе (в исследованиях авторов 55 мм) обеспечиваются условия для необходимого роста напряжения на дуге за счет выгорания широкой части элемента. При упомянутых выше испытаниях напряжение на дуге в контуре с /к=5 кА достигало 1700 В при напряжении источника постоянного тока 690 В. Такое значение напряжения позволяет получить крутое спадание тока до нуля. Суммарная рассеянная в дуге энергия составляла около 90 кДж при индуктивной компоненте Еь=53 кДж. Очевидно, что при меньшем напряжении на дуге ее энергия была бы существенно выше, что могло бы привести к взрыву предохранителя. Интересно отметить, что в контуре с /к=100 кА напряжение на дуге предохранителя того же типа снижается с 1700 до 1100 В. Отношение напряжений постоянного тока, допустимых для предохранителей с малой (36 мм) Ти большой (55 мм) длиной плавкого элемента, фактически совпадает с отношением этих длин. Наконец, при достаточно большой ширине широкой части плавкого элемента и небольшой плотности расположения параллельных перешейков дуга между широкими частями элемента представляется нелинейным элементом схемы аварийного контура и выступает в качестве параметрического стабилизатора напряжения во всем диапазоне аварийных токов независимо от индуктивности (в определенных пределах ее изменения). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 |