| |

|

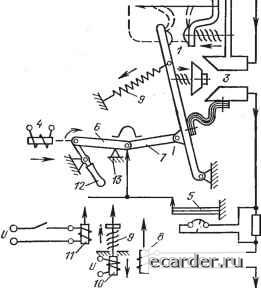

Слаботочка Книги 0 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 мером вентильного аппарата является любой предохранитель на рис. 1.8. Примером фидерного аппарата служат автоматические выключатели на том же рисунке. По принципу действия вентильные и фидерные аппараты защиты могут быть следующих видов: 1) быстродействующие электромагнитные автоматические выключатели; 2) полупроводниковые (тиристорные) выключатели; 3) вакуумные выключатели с принудительной коммутацией; 4) импульсные дуговые коммутаторы; 5) быстродействующие плавкие предохранители; 6) вакуумные и взрывные выключатели; 7) предохранители многократного действия. По числу срабатываний аппараты защиты могут быть одноразового (предохранители) и многократного действия выключатели или импульсные дуговые коммутаторы). Быстродействующие электромагнитные автоматические выключатели являются классическими контактными низковольтными аппаратами, которые получили широкое распространение как в СССР, так и за рубежом. В СССР наиболее распространены автоматические выключатели ВАБ-42, ВАТ-42 и А3700. Бесконтактные полупроводниковые выключатели имеют ряд достоинств по сравнению с контактными и в то же время не свободны от некоторых недостатков. Целесообразность применения того или иного вида аппарата диктуется конкретными условиями эксплуатации. Наиболее распространенными и дешевыми аппаратами защиты являются плавкие предохранители. Чаще всего они используются для вентильной защиты. За рубежом (в Японии, Франции) плавкие предохранители применяются и для фидерной защиты при включении в фазы переменного тока, плечи полупроводникового преобразователя и т. п. Вакуумные выключатели, импульсные дуговые и взрывные коммутаторы, а также предохранители многократного действия представляют собой специальные аппараты со сравнительно узкой областью применения. В ряде случаев целесообразна классификация аппара-тов защиты на контактные и бесконтактные. Контактные аппараты, например электромагнитные автоматические выключатели, осуществляют ограничение тока и электрический разрыв цепи. Бесконтактные аппараты, например полупроводниковые выключатели, осуществляют лишь то-коограничение без разрыва цепи. Глава вторая ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 2.1. Принцип действия Появление автоматических выключателей относится к 20-м годам н было вызвано в значительной степени развитием системы электро-иривода, в частности появлением индивидуальных электроприводов. Совершенствование первых моделей автоматических выключателей, основанных на использовании биметаллических элементов, привело к появлению механических защелок в выключателях (1928 г.), дугогаси-тельных камер и контактных накладок из серебросодержащих материалов (1936 г.). В середине 30-х годов появляются трехфазные конструкции и быстродействующие электромагнитные расцепители для защиты от КЗ. В послевоенный период Слагодаря интенсивному развитию новых искусственных материалов появились малогабаритные выключатели в пластмассовом корпусе, отличающиеся большой коммутационной способностью. Современные автоматические выключатели примерно в 4-5i раз меньше выключателей образца 30-40-х годов по габаритным размерам и во много раз превосходят их по коммутациои» ной способности, быстродействию, селективности, характеристикам то-коограничения и надежности. Постоянное ужесточение требований к указанным параметрам, требования снижения материалоемкости, трудоемкости и энергопотребления при изготовлении и эксплуатации автоматических выключателей диктуют необходимость совершенствования известных и поиска новых технических решений. При этом необходимо совершенствование методов расчета и проектирования, которые не всегда удовлетворяют современным требованиям. Принцип устройства современного быстродействующего автоматического выключателя показан на рис. 2.1 [2.1]. Основными его элементами являются главные 3 и дуго-гасительные контакты /, дугогасительная камера 2, электромагнит 4, звенья 6, 7 я упор 13 механизма свободного расцепления, расцепители 5, 8, 10, И, возвратная пружина 5 и рукоятка 12. Включение автоматического выключателя осуществляется или вручную рукояткой 12, или дистанционно с помощью электромагнита 4. Отключение контактов может осуществляться с помошью рукоятки или одного из расцепителей. Основой теплового расцепителя 5 является биметаллический элемент из двух пластин с различными температурными коэффициентами линейного расширения. Пластины жестко соединены между собой горячей прокаткой или сваркой. При токовых перегрузках 2--/ Дуга  Рис. 2.1. Устройство быстродействующего электромагнитного автоматического выключателя нагрев биметаллического элемента приводит к его изгибу в сторону пластины с меньшим температурным коэффициентом расширения, которая воздействует на звенья 6, 7 механизма свободного расцепления. При этом контакты выключателя размыкаются. Электромагнитный расцепи-тель, срабатывающий при токах КЗ, представляет собой длинноходовой электромагнит S, якорь которого имеет свободный ход 5-10 мм, а по катушке протекает ток нагрузки. Воздействие якоря на расцепитель приводит к отключению цепи нагрузки. Ток срабатывания электромагнита регулируется изменением натяжения пружины 9 или числа витков катушки. Минимальный расцепитель 10 также электромагнитный. При номинальном значении напряжения сети якорь электромагнита находится в притянутом состоянии. При снижении напряжения ниже значения уставки (30-70 % номинального значения) якорь от- 0 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 |