| |

|

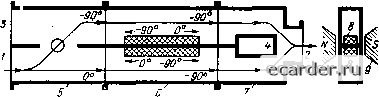

Слаботочка Книги 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 тому, как в режиме передачи почти вся мощность передатчика лередается в антенну и лишь небольшая ее часть (из-за влияния разбалансов) отражается обратно. Такое явление .мнимого согласования нагрузок с малой неидентичностью импедансов характерно для щелевого моста и часто, как и в данном случае, оказывается полезным (например, существенно уменьшается возможность увеличения потерь приема при рассогласованной антенне из-за неблагопри.чтного соотношения фаз отражений у антенны и J переключательных элементов). Рассмотренные выше параметры БАП получены, как это уже отмечалось, в предположении, что все его плечи нагружены на согласованные нагрузки. В противном случае количественно они могут заметно измениться в ту или другую сторону из-за появления дополнительных отражении ог и.мпедансов нагрузок. Практически условие согласования нагрузок всегда выполняется в плече 4 (подключают поглощающую нагрузку) и нередко в плече 5, когда входным каскадом приемника является усилитель СВЧ отражательного типа с цир-кулятором (гл. 3). Во всех других случаях нагрузка этого плеча (вход приемника) может быть рассогласована на низком уровне мощности до КСВ -1,5-2,5. Такой же приблизительно величины может достигать КСВ антеиио-фидерного тракта (плечо 2). Паечо 1 на высоком уровне мощности нагружено на выходной импеданс генерирующего передатчика, который можно считать согласованным. В тех случаях, когда на выходе передатчика имеется ферритовый вентиль (8, 9] для защиты генератора от влияния рассогласования его нагрузки 110], согласование илеча ) сохраняется и на низком уровне. В противном случае его нагрузка («холодный» импеданс генератора- чаще всего магнетрона) может быть сильно рассогласована и параметры низкого уровня БАП могут заметно зависеть от расстояния между плечом / и вы.ходом генератора, т. е. от фазы коэффициента отражения в илече /. Анализ такой зависимости потерь Lnp приведен в (36]. Балансные АП являются, вообще говоря, широкополосными устройствами. Полоса пропускания БАП обычно ограничивается полосой пропускания переключательных элементов, так как у щелевых мостов она, как правило, шире и составляет Af/fo=6H-10% и может достигать 15-г-207о- В качестве переключательных элементов БАП до последнего времени применяли исключительно только разрядники, причем, главным образом, сдвоенные РЗП [6, 7, 34]. При больших импульсных мощностях применяют сдвоенные предварительные РЗП, при этом для окончательной защиты приемника в плечо 3 ставят УЗП того или иного типа (рис. 1.3)-РЗП, полупроводниковый ограничитель и др. Следует подчеркнуть, что при использовании РЗП в качестве переключательных эле-94 ментов мощность на в.ходе БАП, при которой произойдет зажигание РЗП, должна, очевидно, вдвое превышать мощность зажигания* одиночного РЗП, т. е. Ряан(бап = =2Рзажрзп. Это является недостатком схемы БАП на РЗП, поскольку ухудшаются защитные свойства БАП от внешних помех. Указанный недостаток устраняется, если в качестве переключательных элементов БАП (или УЗП на его выходе) или в их составе используют полупроводниковые ограничители [24].  Рис. 1.29. БАП см диапазона на сдвоенном РЗП: / - щелевые мосты; 2 -РЗП с системой подогрева: 3-нагрузка. Переключательные элементы для БАП всегда сдваиваются в виде единой конструкции с общими присоединительными фланцами (сдвоенный РЗП, сдвоенный ограничитель и т. д.). В конструкцию БАП (рис. 1.29) наряду с мостами и переключательными элементами входит маломощная поглощающая нагрузка (§ 5.3), подключаемая к плечу 4. Требование к КСВ этой нагрузки нежесткое: допустим КСВ до 1,2-1,3. Для получения наилучших параметров БАП при данных параметрах элементов необходимо следить за тем, чтобы конструкция БАП была максимально симметрична относительно продольной оси си.мметрии (при этом сводится к минимуму неодинаковость фазовых сдвигов в каналах /-3 и 2-4, что уменает разбаланс фаз). Основными исходными данными для проектирования БАП являются: рабочий диапазон частот (f„, Af), максимальная мощность передатчика иа входе плеча /(Р„макс. срмакс). максимальная просачивающаяся мощность в плече 3 (ид, Р и рабочий диапазон температур окружающей среды (окр). Кроме того, могут быть дополнительно заданы некоторые (или все) из следующих параметров: максимальные значения Lnep, Lnp, рпер, в, требования по защите от внешних «есинхронных помех. На основе этих данных проектирование БАП выполняется в следующей последовательности. Проектируют щелевой мост для заданной средней частоты f,, для получения минимальных значений б и Ai) в рабочей полосе Af (§5.1). Далее на основе совокупности исходных данных выбирают тип переключательных элементов БАП (РЗП, предварительный РЗП, ограничитель и т. д.). Определяющими факторами при этом выборе являются мощность Р„ макс, частота fo, потери Lnep, Lnp и защита от внешних помех. Из технических условий на выбранный переключательный элемент спреде1яют все его параметры. Если выбран полупроводниковый гыключгтель или ограничитель, отсутствующий в готовом виде, производят его расчет и проектирование (п. 1.3.2) и определяют его параметры. Затем рассчитывают параметры БАП по формулам (1.14)(1.21), сапоста.вляют и.х с заданными и выясняют удовлетворительность полученных результатов. Если оказывается, что заданные значения W , Яд ие обеспечиваются, а потери Lnp меньше максимально допустимых, можно применить дополнительиое УЗП в плече 3, после чего снова рассчитывают Lnp с учетом потерь в УЗП (может оказаться полезным для получения наиболее удовлетворительного результата повторить в разных вариантах операции по выбору переключательных элементов и расчету их параметров и параметров БАП). Далее изготавливают макеты мостов и диодных перекчючатель-ных элементов (если они применены) и в процессе экспериментальной обработки уточняют электрические размеры * для получения наилучших параметров в заданной полосе А/ На основе полученных экспериментальных данных уточняют расчетные параметры БАП. При необходимости использования подогрева переключательных элементов выбирают схему и изготавливают систему подогрева (п. 1.3.1,е). Необходимая мощность подогрева уточняется экспериментально в составе макета БАП с учетом заданного времени выхода на режим. Наконец, собирают макет БАП и измеряют его параметры в полосе частот АД Если требуется обеспечить мищмальный КСВ рпер, этого достигают, экспериментально подбирая оптимальное расстояние от конца щели связи первого моста до фланца 1-2 (рис. 1.27,а), обеспечивающего минимум величины рлер. При этом в плече / происходит частичная компенсация отраженных колебаний Яд, обусловленных разбалансом амплитуд и фаз, и колебаний, отраженных от щели связи (в формуле (1.17) они не учтены). Так можко получить рпер< <1,1 в полосе \f/f\0% (при Lnep!,2~ 1, Ад-О). Для упрощения процесса измерения рпр его измеряют на низком уровне мощности с так называемыми эквивалентами переключательных элементов, у которых нелинейный элемент короткозамкнут (например, в РЗП входное окно связи залито изищри легкоплавким металлом). Полученные при этом данные являютс#приближениым.1 и уточняются при измерениях на высоком уровне мощности. *> Под электрическими размерами СВЧ элементов и устройств, в отличие от конструктивных, понимают геометрические размеры, определяющие электрические параметры. 1.5. Ферритовый антенный переключатель Ферритовый АП, как уже указывалось (§ 1.2) представляет собой четырехплечный ферритовый циркулятор [5, 8, 9]. Работа такого циркулятора в качестве АП в общем виде рассмотрена в § 1.2 (рис. 1.4). Наиболее распространенным типом ФАП является одна из разновидностей схем циркуляторов - так называемый фазовый циркулятор. Принцип действия последнего основан на использовании невзаимных свойств ферритового фазовращателя, помещенного в поперечное магнитное поле: вносимый им фазовый сдвиг меняется по величине при изменении направления распространения СВЧ колебаний на противоположное [8].  Рис. 1.30. Схема фазового циркулятора: I, 2, 3, 4 -номера плеч; 5 - щелевой мост; 5-ферритовые фазовращатели; 7 - свернутый Т-мост; S - ферритовые пластины; 9 - магнит. Часто используемая схема фазового циркулятора наряду с ферритовыми фазовращателями включает свер- I нутый Г-мост (§5.1) и щелевой мост (рис. 1.30). В параллельных (свернутых) плечах Г-моста, как известно, фазы колебаний одинаковы, если они возбуждаются со стороны плеча 2, и противоположны при возбуждении в них колебаний со стороны плеча 4. При одновременном подведении равных по мощности колебаний к параллельным плечам Г-моста с одинаковыми или противоположными фазами их мощности суммируются соответственно в плече 2 или 4. Ферритовые пластины фазовращателей находятся в поперечном магнитно.м поле и в зависимости от направления распространения колебаний вносят относительный фазовый сдвиг -90° или 0°. Если проследить за фазами колебаний при их распространении через циркулятор со стороны каждого из плеч /, 2, 3, 4 (аналогично показанному на рис. 1.30 переходу 1-2), то можно убедиться, что последователь-73.8 97 ность переходов от плеча к плечу будет /-2-3-4-/, т. е. она соответствует рис. 1.4. Основными параметрами циркулятора (измеряемыми при согласованных нагрузках в плечах) являются: tto.ioca рабочих частот (Af), потери между плечами в направлении пропускания {Ь„), развязки между плечами в направлении запирания (Lp), КСВ плеч (р) и максимальная мощность (Ри.макс). Типичныс значения параметров циркуляторов, предназначенных для использования в качестве ФАП в диапазонах см и мм волн, равны: Ai fo= =5-10%, Ln<0,40,8 дб в см диапазоне, Ln<0,8-:-1,5 дб в мм диапазоне, Lp>1620 дб, pl,2-j-l,3, г и макс >100 кет [8, 9, 30-32]. Ферритовый циркулятор в качестве АП обладает рядом важных особенностей и достоинств. 1. Максимальная мощность, воздействующая на УЗП (Рзмакс) в пять и болсс раз ниже мощности передатчика Рпер. Действительно (рис. 1.4), Рзмакс -(у Ра макс/Ln минЧ" ]Рут макс) = = Рпер(Га мэкс/Ln мипЧ-!/• LpMne), (1.24) где Гамаке - максимэльный коэффициент отражения антенно-фидерного тракта; LnMmi и LpM„,, - .минимальные потери плеч /-2, 2-3 (предполагается Lni2~Ln23) и минимальная развязка плеч /-3 циркулятора. Полагая Рамакс = 2 (Га макс = 0,33), Ln мин = 0,4 дб, Lp M„h=18 дб, получаем Рзмакс = 0,18 Рпер Это означает, что переключательный элемент УЗП, стоящий в плече приемника ФАП, по рабочему уровню мощности находится в значительно более легких условиях, чем во всех других типах АП, вследствие чего расширяются возможности использования полупроводниковых переключательных элементов. 2. При заданной мощности Рпер рабочий уровень мощности, воздействующий на УЗП (Рзраб), может быть, вообще говоря, любым в пределах от нуля до Рзмакс-Это следует из того, что, как легко показать, в общем случае несовпадения фаз колебаний мощностей Ра и Рут в плече 3 на рис. 1.4 (-фз - разность этих фаз) Лраб - Рпер jfLl + 1 /Lp + 2Ра COS фз W- (Ь25) *> Очевидно, что наиболее вероятное значение Рзмакс будет еще меньше, т. к. совпадение фаз колебаний Ря и Рут в плече 3, предполагаемое формулой (1.24), является частным случае, В реальных условиях работы РЛС (сканирование антенны, изменение частоты передатчика, температуры и влажности окружающей среды) величины Га, з, Lp и Ln меняются, что может приводить к изменению Рзраб в широких пределах (0 Рзраб Рзмакс). При всех этих уровнях мощности должна обеспечиваться надежная защита приемника. 3. С точки зрения потерь мощности передатчика в ФАП коэффициент отражения УЗП на высоком уровне необязательно должен быть большим (т. е. допустимы большие потери в УЗП, если это для него безопасно по перегреву). Как легко видеть из рис. 1.4, такая нетребовательность к .малым потерям на отражение объясняется тем, что мощность высокого уровня, отраженная от УЗП, все равно теряется в нагрузке плеча 4. 4. Ферритовый циркулятор выполняет не только функции АП, но и функции ферритового вентиля, обеспечивающего развязку передатчика от влияния изменения импеданса антенно-фидерного тракта. Известно, что в современных передатчиках СВЧ для сохранения стабильной работы генератора при изменении импеданса нагрузки в большинстве случаев используют ферритовые )азвязывающие устройства - вентиль или циркулятор 9]. Применение ФАП решает одновременно и эту задачу: как видно из рис. 1.4, независимо от степени рассогласования антенно-фидерного тракта, передатчик «видит» согласованную нагрузку, так как вся отраженная мощность поступает не к передатчику, а в нагрузку плеча 4. По этой же причине антенный тракт в режиме приема «не видит» рассогласования УЗП с приемником, каким бы оно ни было. Тем самым исключается возможность увеличения общих потерь приема при неблагоприятных фазах отражения у антенны и на входе УЗП. 5. Потери передачи ФАП равны Lnep=Lni2, потери приема Lnp = Ln23 • Lnp узп, где Lnpyan-потери приема УЗП. Время восстановления и просачивающаяся мощность полностью определяются УЗП. В качестве УЗП можно использовать РЗП или полупроводниковые переключательные элементы. В большинстве случаев наиболее желательным вариантом УЗП является полупроводниковый ограничитель или разрядник-ограничитель. Если отсутствуют технические возможности их применить или разработать, следует использовать одиночный РЗП либо РЗП в сочетании 7* 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |