| |

|

Слаботочка Книги 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 электрической пластины, погруженной в волновод й являющейся основным источником переменного фазового сдвига в обычном аттенюаторе. Это достигается благодаря тому, что поглощающий слой наносят только на определенную часть поверхности пластины. Устройство и работа фазопостоянных аттенюаторов ясны из рис. 5.13 и не требуют детальных пояснений. Принципиальное отличие аттенюаторов рис. 5.13,а и рис. 5.10 заключается в том, что в первом при любом погружении поглощающего слоя в волновод последний постоянно и одинаково пронизывается пластиной через щели в обеих широких стенках волновода. Благодаря этому удается также с помощью специальной прижимной скобы (или другим способом) жестко закреплять пластину как сверху, так и снизу, тем самым устраняя свободное висепие пластины в волноводе и, следовательно, возможность ее вибрации при внешних механических воздействиях. Получаемый таким образом виброустойчивый аттенюатор используется в допплеровских РЛС с низкой промежуточной частотой (т. е. с прямым выделением допплеров-ского сдвига частоты на выходе смесителя), охватывающей частоты механических вибраций. Применение в таких РЛС аттенюаторов, изображенных па рис. 5.10, недопустимо, так как вибрация поглощающей пластины приводит к амплитудной модуляции мощности гетеродина, а составляющие спектра модулированных колебаний Рг выделяются на выходе смесителя (подобно доппле-ровскому сдвигу частоты) в виде мощного сигнала помехи. В аттенюаторе рис. 5.13,6 пластина выполнена в виде диска радиуса Гдк, на котором эксцентрично по отношению к его центру нанесен поглощающий слой в виде круга радиусом Гпг. При вращении диска вокруг своей оси меняется затухание Lax из-за различной глубины погружения поглощающего слоя, при этом погружение собственно диска в волновод остается неизменным, Мини""-но возможный эксцентриситет круга с щп. : слоем относительно диска, очевидно, равен /едгмакс-. = дк-Гпг- Нетрудно также увидеть, что при условии получения одинаковой величины Ьатмзкс. (т. е. равных значений /пгмакс и Лиг макс) размер ЭТОГО аттенюаторз вдоль оси волновода будет больше, чем у аттенюатора, изображенного на рис. 5.13,а. С точки зрения влияния вибраций он аналогичен рис. 5.10. Наконец, следует отметить, что аттенюаторы, изображенные на рис. 5.13, являются, строго говоря, квазифазопостоянными, так как при введении затухания (т. е. поглощающего слоя в волновод) фазовый сдвиг несколько изменяется (на величину до -10 - 15° при Lax~20-ь30 дб), но это изменение несоизмеримо меньше, чем в других типах аттенюаторов. Конструкции переменных аттенюаторов, аналогичные изображенным на рис. 5.10, 5.13,а, могут быть созданы и на коаксиальных линиях. В устройствах на полосковых линиях применяют аттенюаторы, конструкция которых подобна, изображенным на рис. 5.13,6: диск с поглощающим слоем располагают непосредственно на поверхности с полосковой линией, при этом ось вращения диска находится в стороне от проводящей полоски [21, 25]. Необходимо также учитывать, что в качестве переменных аттенюаторов с дистанционным электрическим управлением могут быть использованы ферритовые аттенюаторы, устройство и работа которых подобна поляризационным циркуляторам (см. п. 1.3.4, рис. 1.25), и аттенюаторы на p-i-n диодах. Расчет и проектирование последних рассмотрены в [22]. Такие аттенюаторы могут быть использованы в качестве переменных в микрополосковых СВЧУ. Ответвители моищости служат для ответвления небольшой части мощности из одной линии передачи в другую и обычно являются ослабителями с постоянным затуханием (фиксированными делителями мощности). Распространенными ответвителями мощности, применяемыми на практике, являются предельные и направленные ответвители. Предельный ответвитель из-за чрезвычайной простоты конструкции и компактности пригленяется в большинстве импульсных РЛС и используется в них для ответвления части мощности передатчик? -л смеситель АПЧ Сем. рис. В.1). Он представляет co6v:"i волноводныи Т-образный тройник (шестиполюсник) в Е- или Я-плос-в котором основной и побочный волноводы со- углым отверстием связи [23, 24]. На прак-оОычно применяют Я-плоскостный предельный ответвитель, обеспечивающий большую компактность СВЧУ (рис. 5.14). Устройство такого ответвителя ясно из рисунка. Основной и побочный волноводы имеют одинаковые размеры, а центр отверстия связи расположен в центре поперечного сечения побочного волновода. От-  с8, 60

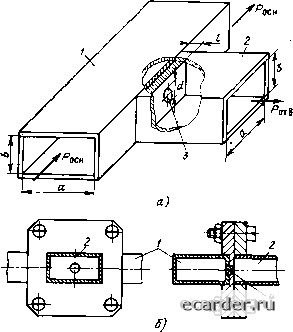

0,1 0,4 0,2 0,3 0,8 1,2 0,4 d/a 1,6 l/d Рис. 5.14. Предельный ответвитель (а), пример практической конструкции (б) и зависимость составляющих переходного ослабления icB (при а/6 =2) и /-пред от размеров элемента связи (в): / - основной волновод; 2 - побочный волновод; 3 - отверстые связи; 4 - заглушка из поглощающего материала. верстие связи в стенке между волноводами представляет собой короткий отрезок круглого волновода диаметром d и длиной /, в котором (благодаря структуре поля Яю в основном волноводе) возбуждается волна Яц. Следовательно, критическая длина волны такого волновода Я,кр=«1,7с? [1, 8]. Диаметр d выбирают достаточно малым [(0,1-0,15)Я,мин], так что круглый волновод будет запредельным (Я,мин4Хкр), и поэтому СВЧ колебания в нем, как известно, не распространяются, а затухают. Такой волновод использует в качестве так называемого предельного аттенюатора. При указанном соотношении Ямин и Якр его ослабление весьма слабо изменяется с изменением частоты. Практически это ослабление можно считать частотонезависимым и равным /-пред~32/М дб [1]. При бесконечно тонкой стенке между волноводами предельного ответвителя (/->-0) ослабление 11ред = 0 дб, а переходное ослабление ответвителя определяется только элементом свят в виде круглого отверстия. Пользуясь эквивалентной схемой отверстия для этого случая, приведенной в [23, стр. 372], в предположении я<Ямин нетрудно показать, что ослабление связи Lcb~ ~201g(3a2&/rtcf3) Таким образом, полное переход- ное ослабление предельного ответвителя при согласованных нагрузках во всех плечах равно «32 d-f201g(3aW«rf) [дб]. (5.3) Экспериментальные данные хорошо согласуются с результатами расчета по этой формуле. При аЬ=2 (рис. 5.14,в) Lno = -пред -fl-cb ~ 32 l/d + -f601g(0,781 a/d) [дб]. " (5.4) Применяемые в РЛС предельные ответвители имеют /-по«45т-65 дб. В конструкции предельного ответвителя, используемого в тракте АПЧ (рис. 5.14,6), отверстие связи заполняют заглушкой из поглощающего материала (например из ферроэпокснда). Заглушка позволяет сохранить герметичность основного волновода, являющегося составной частью во многих случаях герметизируемого волновода тракта передатчика (см. рис. В.1). Кроме того, она обеспечивает дополнительное ослабление мощ- ности гармоник частоты передатчика, генерируемых последним (см. сноску на стр. 42), для которых, очевидно, величина Lao может быть меньше, чем для основной частоты /пер=/с- Если ие вводить активный поглотитель мощности гармоник в отверстие связи, относительный уровень гармоник на выходе ответвителя по сравнению с основным колебанием может стать больше, чем в тракте передатчика, что весьма нежелательно, т. к. возникает опасность ложных срабатываний системы АПЧ по гармоникам передатчика. Следует учитывать, что введение заглушки несколько изменяет величину Luo, рассчитываемой по (5.3), (5.4), поэтому для получения требуемого значения L„o экспериментально уточняют размер /. Необходимо также иметь в виду, что выход предельного ответвителя рассогласован, т. к. его входной импеданс со стороны побочного волновода близок к нулю (короткое замыкание). Кроме того, в предельном ответвителе величина Ротв (рис. 5.14,а) зависит от уровня стоячей волны (КСВ) в основном волноводе, т. е. от результирующей напряженности поля в месте расположения отверстия связи. От последних двух недостатков свободен направленный ответвитель. Направленный ответвитель обладает более совершенными свойствами и представляет собой четырехплечное соединение двух волноводов (основного и побочного), содержащее одно, два или более отверстий связи и согласованную нагрузку в одном из плеч побочного волновода (см. рис. 2.16) [1, 5, 8, 9, 13]. Эта нагрузка обеспечивает согласованный выход ответвителя. В отличие от ненаправленного предельного ответвителя, в направленном ответвителе мощность Ротв поступает к выходу побочного волновода только в том случае, когда волна через основной волновод проходит в определенном направлении, т. е. когда падающую волну подводят к определенному (входному) фланцу основного волновода. Поэтому величина Ротв не зависит от КСВ в основном волноводе. С помощью направленного ответвителя удобно не только выводить часть мощности из тракта, куда включен ответвитель (например, для питания смесителя АПЧ, для измерений частоты и мощности колебаний, для контроля формы огибающей импульса), но и для направленного введения туда дополнительного сигнала извне через побочный волновод (например, для контроля чувствительности или коэффициента шума приемника). Направлен- ныё ответвители обычно имеют переходное ослаблейИё в пределах Lno=10-30 дб и обычно используются в СВЧУ РЛС для измерения их характеристик. Поэтому из-за ограниченного объема книги они более подробно здесь не рассматриваются. Принципы построения, устройство и параметры направленных ответвителей изложены в [1, 3, 5, 9, 13], а вопросы расчета и проектирования рассматриваются в [5, 8, 9, 13, 20]. 5.3. Оконечные согласованные нагрузки Маломощные оконечные согласованные нагрузки применяются в большинстве СВЧУ приемников. Они используются в ферритовых переключателях (п. 1.3.4) и циркуляторах (§§ 3.2, 3.3), в балансных АП (§ 1.4), в СВЧ мостах, применяемых в качестве делителей мощности (§ 6.1), в направленных ответвителях (§ 2.4) и для дру-гих целей. Их функцией является поглощение падающей волны СВЧ мощности с малым отражением последней. Для упомянутых применений нагрузок обычно достаточно, чтобы их КСВ в рабочей полосе частот рнаг1,1 1,15, при этом отраженная от них мощность не превосходит 0,2-0,5% от падающей. Величина последней (непрерывная или средняя) в рассматриваемых случаях, как правило, меньше 1 вт. Такая оконечная нагрузка представляет собой пленочный, или объемный, поглотитель СВЧ энергии. В большинстве случаев поглотитель имеет специальные скосы со стороны падающей волны для уменьшения отражений; при использовании коаксиальных и волноводных устройств его помещают в короткозамкнутый отрезок линии [1, 13, 20, 24, 25]. Затухание поглотителя LnoM должно быть не менее 20-23 дб. чтобы практически исключить влияние мощности, прошедшей через поглотитель и отраженной от короткозамкиутого или разомкнутого конца линии, на входной КСВ нагрузки. Это требование следует из соотношения рнаг== (погл+1)/(-погл- - 1), которое легко получается в предположении отсутствия отражений от входа поглотителя. Некоторые варианты конструкций нагрузок с объемными и пластинчатыми поглотителями описаны в {1, 13, 24], сведения о нагрузках для полосковых линий содержатся в [21, 25]. В последние годы получили распространение нагрузки с объемным поглотителем (клином), выполненным из 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||