| |

|

Слаботочка Книги 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Е w~ МПа 40XHMA ГЛАВА 5 ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ § 1, Изменение свойств металлов при понижении температуры Об изменении свойств металлов при понижении температуры обычно судят, ориентируясь на их свойства при комнатных температурах (18-20 °С). Следует различать поведение металлов, установленное на гладких образцах и при статическом нагружении (предел текучести Сто.г, предел прочности с, истинное разрушающее напряжение Ср, относительное удлинение б, поперечное сужение -ф), и поведение металлов при испытании образцов с надрезами при статическом или ударном нагружении. У подавляющего большинства металлов при понижении температуры предел прочности, предел текучести, твердость увеличиваются, и, казалось бы, эти изменения свойств могут быть использованы для назначения более высоких допускаемых напряжений и облегчения конструкций. Однако это удается сделать редко. Во-первых, многие конструкции эксплуатируются как при низких, так и при повышенных температурах, что заставляет ориентироваться на более низкие значения Cq 2 и ст,,. Во-вторых, почти во всех деталях и конструкциях имеется концентрация напряжений, а при понижении температуры чувствительность многих металлов к надрезам резко возрастает. На первый план выступает сопротивляемость хрупким разрушениям. Лишь в отдельных случаях, когда максимальные рабочие нагрузки действуют только при низких температурах, а металл при этом нечувствителен к концентрации напряжений, удается повышать допускаемые напряжения. Такие примеры известны в криогенной технике. Характер изменения свойств металлов при понижении температуры зависит от многих факторов - вида кристаллической решетки,  Рис. 5 1. Зависимость модуля упругости Е различных металлов от температуры а) 6, МП а 2000: 1600 5) 6, МПа 1000

20 77 WO 200 "К 6) 6, МП а  го 77 иО 200 т, к г) 6,МПа 500 10 10 20 77 100 100 Т,К 20 77 W0

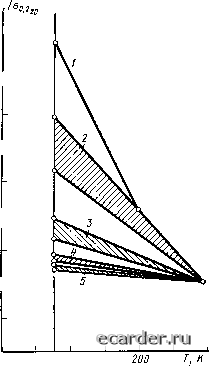

20 W О Рис. 5.2. Прочность и пластичность при низких температурах коррозионно-стойких сталей (а), титановых (б), алюминиевых (в) н магниевых (г) сплавов химического состава, величины зерна, термической обработки -• и проявляется по-разному в зависимости от условий нагружения и напряженного состояния. Модуль упругости слабо повышается (рис. 5.1). Изменение а„, Оо,2 и 65 различных металлов показано на рис. 5.2. Наиболее сильные изменения и Оо.г характерны для коррозионностойких сталей и титановых сплавов (рис. 5.2, а, б). 4,0 - 3,0- У металлов и сплавов с гранецентрированной кубической решеткой (7-Fe, Al, Си) с понижением температуры предел текучести по сравнению с пределом прочности повышается незначительно они относятся к хладостойким. Пластичность и ударная вязкость у них почти не меняются. У металлов и сплавов с объемноцентри-рованной кубической решеткой (a-Fe, Сг) предел текучести повышается значительно сильнее, чем предел прочности, пла- "- стичносгь заметно понижается - они относятся к хладноломким. Изменение предела текучести у сталей зависит от его уровня при комнатных температурах. Чем ниже предел текучести при 20 °С, тем сильнее он изменяется при понижении температуры (рис. 5.3). Отметим еще ряд особенностей в изменении свойств металлов при понижении температуры. , 1. Пластичность обычно уменьшается. Более резко - у конструкционных углеродистых и низколегированных сталей. Слабее-у других металлов. В некоторых случаях происходит увеличение пластичности (у ряда алюминиевых и медных сплавов). 2. Сопротивление усталости при переменных нагрузках в большинстве случаев возрастает. 3. Чувствительность к концентрации напряжений при острых надрезах возрастает, а ударная вязкость (работа разрушения) уменьшается наиболее заметно у железа, углеродистых и низколегированных сталей невысокой прочности, которые имеют резко выраженную область температур перехода от вязкого к хрупкому разрушению. Понятие хрупкого разрушения в первую очередь следует связывать с энергоемкостью распространения разрушения, т.е. с глубиной зоны пластических деформаций, возникающей при прохождении трещины, и значением пластической деформации у поверхности разрушения. При 1,0-  50 77 100 Рис. 5.3. Зависимость от /оЗ" от темпе- / п»о < 200 ратуры: МПа; 2 - о2п = 250 -f-75о"МПа; 4 - 400 МПа: 3 - а2о = бСо -- 020 = 1000 1200 МПа; 5 - О20 = 1400 -;-1800 МПа 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 |