| |

|

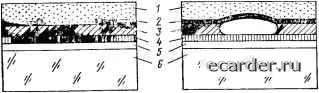

Слаботочка Книги 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Постраничная запись (считывание) информации определяет одно из важнейших преимуществ голографического ЗУ по сравие-нию с ЗУ последовательного типа. Даже при столь медленной смене кадра, которая характерна для ЖК-транспарантов, эквивалентная скорость записи (считывания) составляет около 3-10 бит/с. Если же оценивать эту скорость исходя из предельных значений времени переключения, достижимых для транспараптов, то получаем 10°... 10 бит/с. Заметим, что это относится лишь к предварительно закодированному в цифровом виде потоку данных. При сопоставлении с ОДН следует иметь в виду, что в голо-графических ЗУ информация всегда извлекается в виде страницы; поиск же внутри страницы ведется обычным электронным методом, что затягивает процесс считывания. Второе важное преимущество голографических ЗУ по сравнению с ОДН заключается в надежности, помехозащищенности записи и хранения информации. Избыточность, свойственная голографической записи, делает ее невосприимчивой к локальным дефектам типа царапин и пылинок. Это объясняется тем, что каждый бит информации записывается на всей площади микроголограммы, которая может достигать 10*... 10 мкм (тогда как в ОДН один бит занимает лишь 1 мкм). Если часть площади голограммы пострадает, то это приведет к ослаблению интенсивности и контрастности считываемого текста, но не к его утрате. Выделяя это принципиальное достоинство голографических ЗУ, нельзя не сделать некоторых замечаний. Во-первых, это перенесение в носитель ошибок и сбоев (из-за тех же пылинок и царапин) из транспаранта и фотоприемника, размеры элементов разложения которых могут составлять 5... 10 мкм. Во-вторых, появляется ряд неидеальностей, не существенных для ОДН, таких, в частности, как разбаланс интенсивностей, углов падения, пространственного положения сигнального и опорного лучей; дисторсия изображения голограммы в плоскости фотоприемника, наличие паразитных изображений от соседних микроголограмм; разброс коэффициентов усиления электронных устройств считывания информации с фотоприемника. Третье преимущество голографических ЗУ заключается в том, что в них возможно сочетание функций хранения и обработки информации, в частности аналоговой. Это позволяет реализовать ассоциативную выборку, что приводит к резкому увеличению эквивалентной скорости извлечения данных. Наконец, имея в виду перспективу, следует обратить внимание на возможность записи голограмм не только на поверхности, но и в объеме фоточувствительной среды. Это существенно расширяет выбор материалов и позволяет рассчитывать на увеличение плотности записи. Однако электродинамический анализ показывает, что распределение поля в восстановленном изображении при трехмерной записи определяется, как и ранее, амплитудно-фазовыми соотношениями на поверхности носителя, поэтому ожидать значительного увеличения плотности записи не приходится. Перечисленные достоинства голографических ЗУ фактически носят характер потенциальных возможностей: многочисленные технические трудности (главным образом конструктивно-технологическая гибридность, сложность оптической и электромеханической систем, высокие требования к когерентности и стабильности потоков) и после 20-летнего развития этого направления все еще стоят на пути его промышленного освоения. Оптические запоминающие среды. По своей способности к выполнению функций запись - считывание - стирание выделяют носители трех видов: носители однократной записи, «чистые» до употребления, пригодные для записи информации пользователем и последующего ее считывания любое количество раз без разрушения записанного; постоянные носители, в которых информация заложена одновременно с их изготовлением, предназначенные только для нераз-рушающего считывания; реверсивные или стираемые носители, пригодные для многократного повторения цикла запись - считывание - стирание. К числу основных параметров оптических запоминающих сред относятся порог чувствительности, разрешающая способность, дифракционная эффективность (относительное превышение сигнала лог. 1 над сигналом лог. О при считывании информации с носителя), а также такие характеристики, как возможность длительного хранения, считывания без разрушения и т. п. Носители однократной записи появились исторически первыми; именно на них созданы ОДН и образцы голографических ЗУ. Применительно к ОДН носители должны иметь высокие значения чувствительности, разрешающей способности, контрастности. Лишь при этих условиях может быть осуществлена быстрая (за десятки наносекунд) запись маломощными полупроводниковыми лазерами, реализованы высокая плотность записи и уверенное считывание информации. Ставший уже типовым метод записи состоит в проплавлении, выжигании микроотверстий в тонкой пленке металла. В четырехслойной структуре (рис. 10.11) пленка металла локально разогревается лазерным лучом, и под действием сил поверхностного натяжения происходит раскрытие отверстия (ямки) в расплавленной области. Диэлектрический подслой имеет отражательную способность, намного большую, чем металлическая пленка, - это и используется при считывании. Алюминиевый отражатель при записи возвращает часть лучей, прошедших через металлическую и диэлектрическую пленки, назад к металлу, повышая оптическую эффективность структуры rionx- При считывании алюминий улучшает отражательную способность записанных участков. Эффективность обоих явлений максимальна, если толщина диэлектрика близка к Яизл/4. Однако, поскольку часть тепла, выделяющаяся в металлической пленке, бесполезно диффундирует к алюминиевому 12* 33!  Рис. 10.11. Получение меток методами выжигания микроотверстий (а) и микровздутий {б): / - прозрачное защитное покрытие; 2 -тонкая мета.плическая пленка; 5 - диэлектрик; 4 - алюминиевый отражатель; 5 - промежуточный отражатель; 6 - подложка отражателю, уменьшение толщины диэлектрика снижает и тепловую эффективность системы г]тепл; оптимизация этой толщины осуществляется при достижении максимума произведения г]опт11тепл. Толстое прозрачное защитное покрытие предохраняет металлическую пленку от оседания пылинок, которые, попадая на поверхность самого защитного покрытия, оказыва.ются не в фокусе объектива, поэтому вносимые ими шумы незначительны. Подслой выполняет чисто технологическую функцию, улучшая качество поверхности подложки. Толщина металлической пленки обычно выбирается 0,02 ...0,05 мкм, толщина диэлектрика в несколько раз больше, диаметр выплавляемых микроотверстий - 0,5... 2 мкм. Наибольшее распространение получили металлические пленки Те (имеющие высокую чувствительность), Bi, Ti (характеризующиеся наивысшей временной стабильностью оптических свойств) и их сплавы; в качестве основы применяется полиметилметакрилат (ПММА), стекло. Другой, близкий по реализации, способ записи состоит в формировании на поверхности рабочей среды микровздутий, пузырьков, «бляшек». В качестве светопоглощающего слоя используют металлы с высокой температурой плавления, например титан, диэлектрический же подслой имеет низкую температуру испарения. При лазерном воздействии под разогретой, но нерасплавившейся металлической пленкой возникает пузырек газа, формирующий микровздутие в пленке, вследствие чего отражательная способность этого участка резко повышается. Плотность записи информации определяется длиной выжигаемого штриха (из-за вращения диска пятно удлиняется) и расстоянием между дорожками. При использовании для записи и считывания одной и той же оптической системы (лазер и объектив) и простейшего неизбыточного метода кодирования расчет максимальной поверхностной плотности дает УV,,,„el.2Л,A (10.3) где Лоб - числовая апертура объектива, % - длина волны лазера. При этом скорость записи информации з,,~1,1/,ЛобА. (10.4) где Vji - линейная скорость вращения дорожки диска. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 |