| |

|

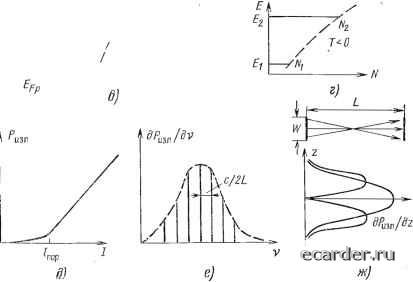

Слаботочка Книги 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119  E Ег T>0 "•ТТ/ТГ/ГГ 77/Т7Г  Рис. 5.1. К принципу действия инжекционного лазера: а - схематическое представление излучающей структуры; 6-распределение показателя преломления п и концентрации инжектированных носителей р в активней и прилегающих к ней областях; в - зонная диаграмма вырожденного полупроводника в состоянии термо-.пииамического равновесия и при приложении прямого смещения (fj, - уровень Ферми, fijTp - квазиуровни Ферми в п- и р-о6ластях); г - заполнение энергетических уровней в полупроводнике носителями в состоянии равновесия (Г>0) и в случае инверсии насе-лекиостей (7<0); б - ватт-амперная .чарактеристика лазера; е - спектральное распределение плотности мощности излучения продольных мод лазера; ж - схема возникновения и пространственное распределение плотности мощности излучения поперечных мод лазера (первая и вторая пространственные гармоники) 5-88 129 тематически). Электронное ограничение - это сосредоточение всех возбужденных электронов в активной среде, принятие мер против их «расплывания» в пассивные области (рис. 5.1,6). Оптическое ограничение призвано предотвратить «растекание» светового луча при его многократных проходах через кристалл, «удержание» лазерного луча в активной среде. В полупроводниковых лазерах это достигается тем, что зона удержания луча характеризуется несколько большим значением показателя преломления, чем соседние области кристалла (см. рис. 5.1,6), - возникает волноводный эффект самофокусировки луча (подробнее см. гл. 9). Неодинаковость показателей преломления достигается различием в характере и степени легирования зон кристалла, включая и использование гетероструктур. Границы оптического канала лазера не обязательно должны совпадать с границами области электронного ограничения. Пятое условие существова?шя лазерной генерации состоит в превышении некоторого порога возбуждения. Действительно, создание в активной среде инверсной населенности, обеспечение положительной обратной связи с помощью оптического резонатора определяют энергетические предпосылки, необходимые для возникновения лазерного эффекта, но отнюдь не достаточные. Имеются такие «мешающие» факторы, как поглощение в среде, затрата части подводимой энергии на бесполезный разогрев кристалла, краевые эффекты, неидеальность зеркал резонатора, спонтанные излучательные и безызлучательные переходы. Необходимость восполнить эти потери и обусловливает наличие порога лазерной генерации (рис. 5.1,(5). Итак, для устройства и работы лазера характерны: активная среда, механизм эффективной накачки активной среды; оптический резонатор, электрическое, электронное и оптическое ограничения соответствующих зон возбуждения и возбуждение, превышающее некоторый порог. Выделим еще два дополнительных момента. Во-первых, это модуляция излучения по тому или иному временному закону в подавляющем большинстве случаев использования лазера в оптоэлектронике, чем и обеспечивается ввод полезной информации в световой поток. Модуляция интенсивности из. чения инжекционного лазера осуществляется путем изменения тока накачки, в других разновидностях лазеров применяется внешний модулятор. Во-вторых, это избирательность медового состана генерируемого излучения. Структура лазера с резонатором Фабри - Перо допускает существование большого числа продольных мод, разделенных интервалами частот Av=c/2L (рис. 5.1,е) и нарушающих монохроматичность излучения, и поперечных мод (рис. 5.1,wc), искажающих однородность пространственного распределения интенсивности. Для подавления нежелательных мод используют избирательные элементы, которые могут встраиваться в резонатор, или располагаться вне его. 130 Принципиальная особенность инжекционного лазера заключается в конструкгивно-технологической интеграции всех перечисленных в данном разделе моментов. Это выделяет его среди лазеров других типов и определяет доминирующую роль в оптоэлектронике. Основы теории. Для того чтобы в прямозонном полупроводнике имело место усиление излучения с частотой V, энергетический зазор между квазиуровнями Ферми для электронов и дырок должен превышать ширину запрещенной зоны, т. е. ET.„-Epp>hv>Eg. (5.1) Лишь при выполнении этого неравенства при распространении волны hv могут индуцироваться переходы электронов «вниз» (см. рис. 5.1,в) из заполненных состояний зоны проводимости в незаполненные состояния валентной зоны. Условие (5.1) реализуется только в вырожденных полупроводниках либо (чаще) в гетероструктурах. Если g - коэффициент усиления активной среды, а Ri и Ri - коэффициенты отражения от зеркал резонатора, то условие самовозбуждения лазера имеет вид: L VRi Rехр J(g - х) dx=l. (5.2) Здесь g у. - действующий (за вычетом потерь) коэффициент усиления среды. а ?1/?2 - коэффициент обратной связи резонатора. В однородной одномерной среде для порогового значения коэффициента усиления уравнение (5.2) сводится к основополагающей формуле: Величина g зависит от степени инверсии иаселенностей, т. е. от концентрации избыточных носителей и, следовательно, от плотности тока накачки. Значение плотности тока, при котором выполняется (5.3), называется пороговым, т. е. gnop=g(/nop). При плотности тока, незначительно превышающей пороговое значение, зависимость g{J) хорошо аппроксимируется прямой g=gnop-l-P(/-/пор), (5.4) где р - коэффициент усиления света по току. При дальнейшем росте тока накачки зависимость g(I) становится слабее. Физически это определяется тем, что при увеличении интенсивности излучения соответственно возрастает и темп стимулированных электронных переходов, а следовательно, уменьшается время жизни неравновесных носителей заряда. Согласно (2.19) рост концентрации избыточных носителей при увеличении тока накачки замедляется. Эффект насыщения усиления описывается формулой g«gc{l-l-*/*..Bc)-v, (5.5) где go - «ненасыщенный» коэффициент усиления; Ф - световой поток; Фнас - константа. Эффект насыщения может носить спектрально избирательный характер, при этом на кривой g(v) появляется провал и в (5.5) показатель •у=0.5. 5* 131 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 |