| |

|

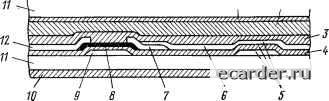

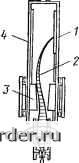

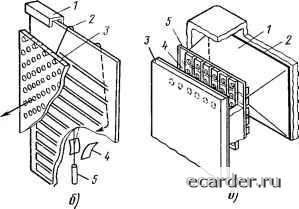

Слаботочка Книги 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 3 до 100 мм и самое главное пригодностью для изготовления табло коллективного пользования площадью до нескольких квадратных метров. Практически ГИП внеконкурентны среди других очень крупноформатных плоских экранов для отображения циф-ро-буквенной и графической информации. Вместе с тем в ГИП не удается реализовать яркость, цветность, передачу полутонов, необходимых для телевидения. Наибольшие успехи в создании плоских ТВ-экранов достигнуты при использовании жидких кристаллов. Основная причина этого - малая потребляемая мощность, что позволяет резко упростить схемы управления; кроме того, ЖК-экраны конструктивно просты, мало чем отличаются от элементарной ячейки (см. рис. 8.7). Созданы промышленные образцы черно-белых и цветных портативных телевизоров с ЖК-экранами. Особенно привлекательно это направление тем, что оно открыло принципиальную возможность интеграции отображаюиего растра и схемы управления. Наиболее перспективна для этого технология аморфного кремния. На стеклянной подложке создается пленка а-Sii-xHx, которая посредством лазерного отжига по периферии преобразуется в поликристаллическую. В этих областях создаются быстродействующие сдвиговые регистры, в центральной части - МОП (металл - окисел - проводник) - ключи матричной адресации Поверх пленки наливается слой жидкого кристалла, сверху он ограничивается стеклянной пластиной с общим прозрачным электродом. Завершающая стадия изготовления экрана - герметизация структуры по образующей. Схема коммута-ции может изготавливаться и на основе ПЗС, в которых просто реализуется построчное сканирование. Принципиальное преимущество аморфного кремния перед монокристаллическим заключается в возможности покрытия очень больших площадей и в том, что для создания транзистора необходима всего одна дополнительная операция фотолитографии. При изготовлении цветных экранов на верхней обкладке создаются тонкопленочные оптические фильтры, при этом участки красного, зеленого и синего цветов группируются в триады. Малые размеры участков (100x100 ики) и их плотная компоновка приводят к тому, что даже на небольшом расстоянии (десятки сантиметров) наблюдается смешение цветов. Подобные интегрированные устройства называют жидкокристаллическими экранами с активной (или адресующей) матрицей (подложкой). Другое решение проблемы интеграции связано с использова-1шем в схеме управления напыленных тонкопленочных транзисторов на основе селенида кадмия CdSe. Преимуществом этого мэтериала по сравнению с кремнием является более высокая подвижность носителей заряда и соответственно большая тактовая частота регистров сдвига в схеме развертки. Фрагмент такого интегрированного экрана (рис. 8.12) демонстрирует технологическую гармонию отображающего растра и схемы управления. Использование интегрированных экранов исключает необходимость 13 10 ............Л-Д-....................  Рис. 8.12. Фрагмент интегрированного жидкокристаллического экрана: j - общий э.чектрод; 2 - жидкий криста.чл; 3 - диэлектрик; 4 - изолятор мест пересечения; 5 - запоминающий конденсатор; 5 - выходная контактная площадка; 7 - электрод стока; s - селенид кадмия; 9 - электрод затвора; 10-пспяризатор; 11 - стек.пннные п.пастииы.; /2, 13 - диффузный отражате.пь Мультиплексирования благодаря элементам локальной памяти. Тем самым преодолеваются основные трудности возбуждения жидкого кристалла, что в конечном итоге упрощает решение проблем передачи полутонов и обеспечения цветности. Матричные экраны средней информационной емкости (до IC... 10 знакомест) изготовлены на основе НВК, электрохром-ных эффектов, электролюминесценции в порошковых люминофорах. В этих устройствах в основном повторяются достоинства и недостатки соответствующих ЗСИ. После почти четвертьвековых исследований получены обнадеживающие результаты в разработке тонкопленочных полупроводниковых индикаторов. В приборах постоянного тока инжекция зарядов в люминесцирующую пленку осуществляется путем создания гетероперехода или МДП (металл-диэлектрик - проводник)-структуры с туннельно-тонким диэлектриком. Падение напряжения на структуре лежит в пределах от единиц до нескольких десятков вольт, при этом яркость достигает 102... 10 кд/м2, что значительно больше, чем у порошковых ЭЛИ. Однако в тонкопленочных индикаторах постоянного тока не удается полностью преодолеть деградационные процессы в полупроводнике, обусловленные мигращгонными эффектами под действием температуры, элек- трического тока или напряжения. Реальным решением проблемы деградации явилось создание тонкопленочных индикаторов переменного тока (рис. 8.13). Здесь активный слой полупроводника «зажат» между двумя Рис. 8.13. Фрагмент тонкопле- диэлектрическими слоями и не взаимоночного полупроводникового действует с металлическими электроиндикатора переменного тока: - 7- сегментный электрод: 2, 4 ДМИ. ТаКИМ обраЗОМ, ЯЧСИКа ПрСД- диэлектрик; 3 - полупроводник; СтаВЛЯеТ МДПДМ (метаЛЛ - ДИЭЛСК- ~Tlre:LTjr:-r- ТрИК - проводник - ДИЭЛСКТрИК -274 у уО./УШ металл)-структуру, механизм свечения во многом подобен описанному для ЭЛИ. Основной полупроводник - это ZnS(Mn), в качестве диэлектриков используются ЗЮг, АЬОз, TlOi, y2o3 и др.; основной метод нанесения - вакуумное испарение и ионно-плазменное распыление. Особенности тонкопленочных индикаторов заключаются в высокой яркости, широком выборе возможных цветов свечения, резко выраженном пороге и суперлинейности вольт-яркостной характеристики, относительной простоте изготовления, возможности получения больших светяшихся плошадей. В этих приборах используются практически те же люминофоры, что и в ЭЛТ, поэтому принципиально могут быть достигнуты и аналогичные эргономические параметры. Основной недостаток - сложность управления, по-видимому, может быть преодолен при использовании интеграции со схемой управления (так же, как в ЖК-экра-нах). Успехи в развитии оптоэлектронных экранов привели к новым идеям в традиционной ЭЛТ-технике: создан ряд конструкций плоских кинескопов. В одном из них (рис. 8.14,а) специальное отклоняющее устройство изгибает траекторию луча; в другом (рис. 8.14,6) сканирующая и возбуждающая функции электронного .цуча разделены - для возбуждения используется микроканальная пластина; на рис. 8.14,е гибридно объединены элементы ГИП и ЭЛТ. Итак, оптоэлектронные экраны могут быть разделены на три группы приборов;   Рис. 8.14. Плоские ЭЛТ-индикаторы: а -с искривленным электронным лучом (/ - люминофор; 2 - электронный луч: 3 - отклоняющая система- - - направление наблюдения); б -с мнкроканальным умножением (У- поворачивающая линза; 2 - э.чектронный луч; 3 - микроканальная пластина; 4 - отклоняющая система- 5 - электронная пушка); е-с газовой плазмой (/ - область газового разряда; 2 -катод; 3 - люминофорный экран; - "б асть электронного потока; 5 - управляющий матричный электрод) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 |