| |

|

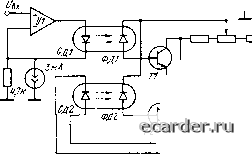

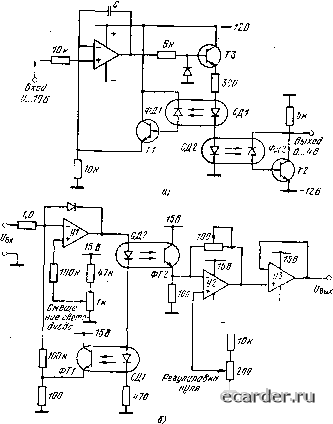

Слаботочка Книги 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 мому и инверсному. Действие инверсного в.хода связано с переводом тока /п в цепи с диодами Д1 и Д2. Оптоэлектронное дифференциальное устройство рас- сматриваемого типа описано также в статье [2]. Особенность его состоит во введении однотипных усилителей в цепи управления светодиодами. Выходная дифференциальная секция комбинируется из двух операци- 11 X - tV вшод Рис. 5.4. Усилители с оптической компенсацией нелинейных искажений онных усилителей. По сведениям [2] отклонение от линейности составило примерно 3% в диапазоне входных напряжений, равном 10 В. Токи светоизлучателей оптронов ограничены интервалом 2 ... 4 мА при изменении уровня входного сигнала от -5 до -(-5 В. Высокие технические показатели свойственны усилителям с оптической компенсацией нелинейных искажений [2, 7, 8]. Такая компенсация достигается введением вспомогательной оптопары в канал отрицательной обратной связи, охватывающей устройство (рис. 5.4,а). Входной ток /вх возбуждает светодиод СД/: /св1=/вх-Ток в выходной цепи равен току проводимости светодиода СД2: /вых=/св2. Входной ток усилительной секции определяется разностью фототоков /ф1 и /фг; таким д)бразом, ток проводимости /св2=/Су(/<л/ф1-/С/г/фг), Где /Су - коэффициент усиления по току усилительной сек- ции. Зависимость тока в цепи нагрузки устройства вычисляется в этом случае по формуле /бых=/Су/Сл/(1+/СуД12)/вх. Согласно полученному соотнощению оптопара СД2- ФД2 действует как элемент отрицательной обратной связи по току. При достаточной глубине обратной связи {KyKii>\) справедлива зависимость / вых=(/Сл / /С/г) /вх. Это соотношение и определяет эффективность оптической компенсации в устройстве на рис. 5.4,а. Если оптопары обладают идентичными или подобными характеристиками /С/(/св), то выходной ток /вых(0 ВОСПРОИЗВОДИТ входной /вх(0 без искажений. Однако в оптималь-10м случае Кп-Кп рассматриваемое устройство, обес- печивая гальваническую развязку цепей управления и нагрузки, не усиливает ток (/вых вх=1), а действует лишь как повторитель сигналов /вх(0- Улучшенный схемный вариант усилителя с оптической компенсацией нелинейных искажений показан на рис. 5.4,6. Светодиод СД/ (так же, как светодиод СД2) Возбуждается усилителем тока с высокоомным выходным сопротивлением, что исключает влияние существенно нелинейной ВАХ светодиода на процесс аналогового Регц/шровиа нуля С/,7к Юн «,7а-

If, Регулировка (/силения 5.9н 14-767 Рис. 5.5. Линейный оптоэлектронный усилитель преобразования сигналов. Светодиоды смещены в прямом направлении генераторами постоянных токов /щ и /п2; в таком статическом режиме они способны одинаково эффективно реагировать на сигналы положительной и отрицательной полярности. В практической схеме оптоэлектронного усилителя [2], представленной на рис. 5.5, входной сигнал по. цепи с неинвертирующим усилителем У1 непосредственно воздействует лишь на оптопару СД1~ФД1. Однако дифференциальный усилитель У2 сравнивает уровни коллекторных токов транзисторов Т1 и Т2 и, реагируя на разность этих токов, изменяет электрический режим СД2. Таким образом, первый (входной) оптрон влияет на ток второго (выходного) оптрона. В свою очередь, оптопара СД2-ФД2, действующая как элемент отрицательной обратной связи, осуществляет компенсацию нелинейных искажений сигналов в прямом -оптическом канале. И в этой схеме соотношение токов светодиодов /св2 сБ1 однозначно связано с отношением коэффициентов KniKii. В сбалансированном усилителе коэффициенты передачи тока в оптоэлектронных каналах должны быть одинаковыми (или пропорциональными) в широ-. ком диапазоне управляющих токов. «Автоматический» подбор идентичных оптронов, гарантируемый их совместным производством, достигается в схеме на рис. 5.5 использованием двухканального усилительного оптрона. Такой прибор в монолитной конструкции содержит два равноценных диодных оптрона и два однотипных биполярных транзистора. По данным [2], оптоэлектронному усилителю (рис. 5.5) свойственна высокая температурная стабильность: изменение коэффициента усиления не превышает -0,03%-°С~, дрейф потенциала нулевой точки - до ±1 мВ/°С. Подавление синфазной составляющей сигнала равно 46 дБ на частоте 1 кГц. Значительными техническими возможностями обладает разработчик, проектирующий линейный оптоэлектронный усилитель с использованием дифференциального оптрона, одинаково эффективно воздействующего на, каналы прямой и обратной связей. Характер и степень влияния подобных связей на свойства аналогового преобразователя сигналов несложно оценить по схеме, представленной на рис. 5.6, где светодиод освещает два однотипных фотодиода ФД1 и ФД2. Благодаря деи-ствию оптической обратной связи (по каналу с ФД1), Ш ток светодиода /cb=/Ci/b.x/(l+<i/i) влияют не толь<о в.ходной ток /вх и коэффициент усиления по току К\ секции У/, но и коэффициент Ки оптического преобразования тока в тракте СД-ФД1. При глубокой обратной связи {К\К1\>Ц уровень 1св=1вх1Кп, поэтому фототок /ф2= (12 *Сл)/вх- ЕсЛИ коэффициенты Кп и K12 одинаковы и изменяются в равной степени (что вполне реально для однотипных приборов, действующих в однородных условиях), то фототок /ф2(0--вх(0 и, таким образом, не зависит от /св /ф2 , ir Рис. 5.6. Линейный усилитель с дифференциальным оптроном нелинейности и нестабильности характеристик оптронов. Идея аналогового преобразования входного сигнала по схеме рис. 5.6 по существу сходна с известным принципом построения дифференциальных микроэлектронных усилителей постоянного тока, где максимальный технический эффект достигается при идентичных характеристиках транзисторов. Дальнейшее усиление сигнала осуществляется в устройстве (рис. 5.6) с помощью усилителя У2, охваченного по цепи с резистором R2 глубокой отрицательной обратной связью. Выходной сигнал в такой схеме изменяется согласно соотношению /вых=/вх/?2. В статье [3] отмечается долговременная стабильность оптоэлектронного устройства рассматриваемого типа. После 100 000 ч работы при температуре 25°С , выходное напряжение (составлявшее вначале 13 В) уменьшилось на 0,5 В; при этом погрешность усиления равнялась 0,1%. При температуре 70°С выходное на-И* 211 пряжение уменьшилось на 1,5 В, а погрешность усиления достигла 0,15%. Функции дифференциального оптрона может успешно выполнять двухканальный оптрон, содержащий две равноценные оптопары, изготовленные в едином техно! логическом процессе. Светодиоды в этом случае соеди! няются последовательно и согласно. В практической схеме [9], показанной па рис. 5.7м, используется двух] канальный оптрон, содержащий кроме диодных оптопаН два однотипных транзисторных усилителя фототока! Диапазон допустимого изменения входного сигнала Ь  --15В -158 r-l5D Рис. 5.7. Линейные усилители с оптическими каналами отрицательной обратной срязи / от О до 10 В, нелинейность преобразования оценивается 2%. Дифференциальное соединение фотоприемников оказывается также эффективным при построении аналоговых устройств с транзисторными оптронами [Ю]. Стабилизирующая обратная связь в схеме, представленной на рис. 5.7,6, действует по оптическому каналу СД1- ФТ}. Ток в цепи последовательно соединенных светодиодов СД} и СД2 создается усилителем У} с высокоомным выходным сопротивлением. Диод используется для защиты светодиодов от перегрузок по отрицательному напряжению. Нагрузкой фототранзистора ФТ2 является низкоомная входная цепь усилителя У2, который в рассматриваемой системе действует как преобразователь ток -напряжение. Секция УЗ выполняет функ--ции выходного усилителя мощности. Следует подчеркнуть, что потери энергии в устройстве на рис. 5.7,6, связанные с обеспечением оптимального режима и линеаризацией . характеристик оптоэлектронного тракта, оказываются весьма значительными: соотношение вы- ходного (t/вых) и входного (t/вх) напряжений составляет лишь 0,1. По данным [10], стабильность коэффициента передачи сигнала в схеме рис. 5.7,6 составляет ±5% в температурном диапазоне от О до 80°С. Допустимые изменения входного сигнала - от О до ±3 В. Для сравнения эффективности различных технических средств, стабилизирующих и линеаризирующих ха- Т а блица 5.1 Технические характеристики ана.1оговых оптоэлектронных устройств

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |

||||||||||||||||||||||||||