| |

|

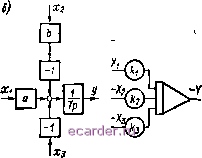

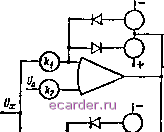

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Второй путь наглядно иллюстрируется составлением ДСС для диффереицирукицего ннерциоиного звена k 1 Рис 10-13 Последнему уравнению соответствует схема рнс. 10-12. 10-4-3. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ Основной вид нежелательной связи в структурной схеме, подготавливаемой для перехода к схеме модели, - это отвод сигнала после узла суммирования (см. рис. 10-6). Ис- в; а) ключение такой связи достигается переносом точки отвода через узел суммирования или через впереди стоящее звено, если при этом ие получается звено дифференцирующего типа. Перенос сигнала xi через суммирующий узел в схеме рис. 10-6 дает схему рис. 10-13, а, а перенос через звено с передающей функцией Wi (р) - схему рис. 10-13, б. 10-5. СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ МОДЕЛИ и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ ПАРАМЕТРОВ Детализированная структурная схема является нанболее удобной формой исходного математического описания системы для перехода от него к структурной схеме модели. Структурная схема модели - это схема соединений электронных блоков АВМ, имеющих известные численные значения параметров. Поэтому переход к ней предполагает решение дзух основных задач: а) составления структурной схемы модели в соответствии с принятыми обозначениями блоков и элементов; б) определения основных параметров схемы модели. tO-5-l. СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ МОДЕЛИ по ДЕТАЛИЗИРОВАННОЙ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЕ СИСТЕМЫ Изображение структурной схемы модели по ДСС основано на замене звеньев ДСС их аналогами иа АВМ: интегрирующих и уси-тельных звеньев - интегрирующими и масштабными усилите- лями, звеньев умножения или деления - множнтельно-делительными блоками, нелинейных звеньев - иепинейными блоками функционального преобразования и днодио-потенциометрнчесннми схемами совместно с решающими усилителями. При этом необходимо лишь учитывать ряд особенностей отдельных узлов АВМ схемно-коиструктивного характера, которые сводятся к следующему. а) Хг  Рис. 10-14 А. Операционные усилители АВМ выпачняют одновременно операции суммирования и интегрирования или суммирования и масштабного преобразования напряиеиий. Поэтому на одном усилителе модели реализуется суммирующий узел ДСС н звено, стоящее непосредственно после узла суммирования. а) S) ± Tip ± Тгр Рис. 10 15 На рис. 10-14, а представлены суммирующий узел и усилительное звено, а также реализация этой структурной схемы на усилителе модели, где ki = ak; kz = bk\ кэк. На рис. 10-14, б приведены аналогичные иллюстрации д.1Я суммирующего узла и интегрирующего звеиа, где kt=a/T; к. = ЫТ\ кз=1/Т. Б. Операционные усилители АВМ, выполняя ту или иную операцию, одновременно инвертируют знаки выходных напряжений. В связи с этим для получения соответствия зиа- ков суммируемых сигналов в узлах суммирования на ДСС и схеме модели может потребоваться включение в отдельные каналы схемы модели инвертирующих усилителей (рис. 10-15). В. Диодно-потенциометрические схемы, входящие в состав АВМ и предназначенные для реализации типовых нелинейных характериспж, работают совместно с ОУ. Модели основных типовых нелинейных зависимостей представлены в табл 10-1. Нелинейная зависимость, обусловленная зоной нечувствительности (рис. 1, а, табл. 10-1), в случае частого изменения размера зоны (связанного с исследованием зависимости свойств системы от размера зоны) моделируется схемой рис. 10-16. Недостатком схемы рис. 1, б (табл. 10-1) является зависимость коэффициентов передачи *i и Йа от размера зоны нечувствительности, связанная с наличием во входных цепях потенциометров ограничения. Это обстоятельство вынуждает производить перестройку ki и при каждом изменении размера зоны нечувствительности. В схеме (рис. 10-16) ширина зоны определяется значением опорного напряжения ± и, поэтому перестройка коэффициентов ki и 2 не требуется. При этом *2 = *2 и *з - A3. <3н Рис 10-16  Рис. 10-17 Комбинированные нелинейные зависимости, вызванные, например, зоной нечувствительности и ограничениями координат фис. 2, Q н 3, а табл. 10-1), моделируются комбинациями соответствующих простых схем. В качестве примера на рис. 10-17 при- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 |

||||||||||