| |

|

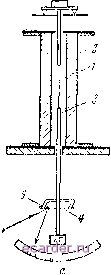

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 диктуется в основном двумя соображениями: задачей уменьшения потерь в материале и требуемой характеристикой направленности излучения ультразвука. Если стержневой излучатель возбужден и создает ультразвуковые колебания, то излучение исходит в основном от его концов. На рис. 49 показано, как расходится пучок ультразвуковой энергии от конца стержня (направленность излучения). Для получения необходимых характеристик направленности излучения были сконструированы преобразователи, излучающие ультразвук как в одном каком-либо направлении, так и равномерно во всех направлениях. Для получения равномерного излучения во всех направлениях в горизонтальной плоскости пользуются кольцевым преобразователем (рис. 50); он состоит из выштампованных круглых пластинок никеля /, собранных в пакет. Круговая обмотка 3 проходит через ряды круглых отверстий 2, находящихся на одинаковом расстоянии по окружности. Круговое намагничивание, производимое переменным током, проходящим по-обмотке 3, вызывает изменения в диаметре никелевого кольца, причем максимальная амплитуда изменения диаметра достигается при резонансе. Изменения диаметра кольца через излучающую поверхность 4 передаются воде, возбуждая в ней звуковые колебания. Последние распространяются от кольца по радиусам во все стороны с одинаковой интенсивностью. Для получения направленного излучения пользуются полосовым преобразователем. Действие последнего аналогично кольцевому и понятно из рис. 51 без пояснений. Магнитострикционные преобразователи хорошо работают на частотах от 10 000 до 100 000 герц. Основное их преимущество по сравнению с другими излучателями ультразвука (например, пьезокварцевыми) состоит в том, что они дают возможность получать большие ультразвуковые энергии. Значительный вклад в создание теории магнитострикционных преобразователей внесли советские ученые [40].  Рис. 51. Полосовой магнитострикционный излучатель; стрелками показано направление излучения ультразвука. § 9. Методы измерения магнитострикции Для измерения линейной магнитострикции наибольшее распространение получили установки, работающие на принципе так называемого механо-оптического рычага. Два варианта таких установок схематически изображены на рис. 52, а и б. В первом из них исследуемый образец /, находящийся в намагничивающей катушке 2, через посредство прикрепленного к нему неферромагнитного стержня 3 фрик-ционно связан с маленьким валиком 4, к которому прикреплено зеркальце 5. При магнитострикционном удлинении или укорочении образца валик повора-   Рис. 52 (а и б). Схематическое устройство установок для измерения магнитострикции. а и б-способ механо-оптического рычага. чивается на некоторый угол. Измеряя последний по перемещению светового зайчика, отраженного от зеркальца, мы можем снять кривую магнитострикции. Чувствительность такой установки тем больше, чем меньше диаметр валика и чем больше расстояние зеркальца от шкалы. Этот метод позволяет достаточно точно измерять магнитострикцию длинных ферромагнитных образцов, например проволок. При измерении магнитострикции очень коротких образцов (например, монокристаллов) применяется более сложная конструкция механо-оптического рычага, обеспечивающая ббль- шую чувствительность при измерении малых удлинений. На рис. 52,6 роль увеличителя чувствительности выполняет пружина 2, 2, 2 , упирающаяся одним концом в торец исследуемого эллипсоидального образца /, а другим-в регулировочный винт 3. Пружина жестко связана со стержнем 4; последний лежит на валике 5, который катается по плоской площадке. При удлинении или укорочении образца / пружина прогибается, и, перемещая стержень 4, поворачивает валик 5 на некоторый угол. Последний измеряется по перемещению луча света, отраженного от маленького зеркальца 6, прикрепленного к валику. Величина магнитострикционного удлинения вычисляется из формул, связывающих у с параметрами измерительной системы; вывод этих формул в каждом конкретном случае не составляет больших затруднений. Следует, однако, отметить, что часто вместо пользования этими формулами предпочитают проградуировать установку по известному эталонному образцу, например никелю, магнитострикция которого хорошо изучена. Дело в том, что вследствие ряда не уч>1тываемых во время работы установки побочных факторов указанные выше фор- мулы не всегда дают точные значения -. Для исследования магнитострикции были применены также другие методы, основанные на электрических, оптических, гидравлических и пр. физических принципах измерения малых длин. Ряд исследователей, например, с успехом использовал радиотехнический метод [7]. В этом методе ферромагнитный стержень соединяется с одной из пластин конденсатора и измеряется изменение емкости последнего, вызванное перемещением пластины вследствие магнитострикции стержня. Для измерения малых изменений емкости конденсатор включается в чувствительный радиоконтур. Работа с установками последнего типа значительно усложнена влиянием разного рода побочных факторов. Из оптических методов следует отметить интерференционный, который впервые был применен (в 1894 г.) Розингом [10] для исследования гистерезиса магнитострикции. Метод Розинга был в подледуюш,ем успешно использован Меськиным 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 |