| |

|

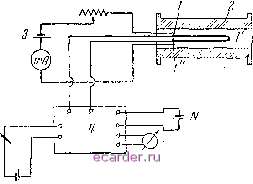

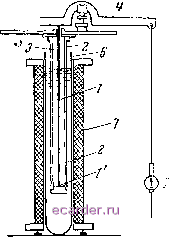

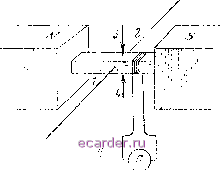

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 включении магнитного поля. Зная ток, протекающий по образцу, легко определить величину относительного изменения сопротивления ()- Исследуемый образец рекомендуется изгибать в форме буквы U (см. рис. 126); в этом случае в процессе опыта значительно уменьшается влияние паразитных термоэлектродвижущих сил на результаты измере- ПИЙ . Если исследуются очень короткие образцы, напри-  Рис. 126. Схематическое устройство установки для измерения гальваномагнитного эффекта. I, г, 1 - образец, 2-намагничивающий соленоид, S-аккумулятор, потеициомегр. мер монокристаллы, где величины LR весьма малы, то в цепь потенциометра включается гальванометр высокой чувствительности к напряжению. В этом случае вместо потенциометров часто используются высокочувствительные схемы типа двойного моста Томсона. Для измерения температурной зависимости образец помещается в бифилярно намотанную электропечь. Температура отмечается термопарой, спай которой прижимается к поверхности образца. На рис. 127 показано схематическое устройство установки для измерения влияния растяжения на гальваномагнитный эффект, а также гальваноупругого эффекта. Испытуемый образец 1, 1 в виде проволочки одним концом закрепляется на дне трубки 2, а другим - через стержень 3 прикрепляется к рычажному устройству 4, позволяющему плавно растягивать образец. Натяжение измеряется с помощью динамометра 5. Трубка 2 с образцом может помещаться в дьюар 6 (или в печь) и в намагничивающий соленоид 7. Таким образом, здесь имеется возможность  измерять гальваномагнитный и гальваноупругий эффекты в функции температуры, намагничивающего поля и растяжения. Весьма существенно, чтобы при измерениях образец был установлен строго параллельно направлению силовых линий магнитного поля, в противном случае к образцу будет приложена перпендикулярная составляющая поля Н, которая оказывает на омическое сопротивление иное действие и может соверщенно исказить результат. Это особенно важно иметь в виду при измерениях поперечного гальваномагнитного эффекта в слабых полях. Дело в том, что обычно исследуемые образцы представляют собой тонкие (сравнительно с длиной) проволочки или полоски. При поперечном намагничивании тонких образцов вследствие размагничивающего фактора измеряемый эффект будет весьма мал, тогда как продольная составляющая гальваномагнитного эффекта будет велика. Источником ошибок может являться также нагревание джоулевым теплом токов, проходящих как через образец, так и через намагничивающую катушку, а также нагревание от магнетокалорического эффекта, возникающего при включении поля, Рис. 127. Установка для изучения влияния растяжения на гальвано-магнитный эффект (а также измерения гальваноупругого эффекта). Л 1-образец, 2-трубка, 5-стержень, 4-рычажное устройство, 5-динамометр, в-дьюар, /--намагничивающий соленоид. Особенно тщательные предосторожности необходимо соблюдать при измерениях нечетного гальваномагнитного эффекта в ферромагнетике, так как здесь приходится иметь дело с очень малыми величинами изменений э. д. с. при включении поля (эффект Холла). Схема измерений этого явления состоит в следующем. Пластинка из испытуемого материала помещается между полюсами электромагнита в однородное магнитное поле. К пластинке подводится электрический ток i (электроды 3 и 4) и два вторичных электрода 1 и 2, которые снимают разность потенциалов в направлении, перпендикулярном к направлению тока i (рис. 128). Положение электродов должно быть таким, чтобы до включения магнитного поля они находились на эквипотенциальной линии, т. е. чтобы разность потенциалов равнялась нулю. Ее- HVWVv  Рис. 128. Схема исследования эффекта Холла. ли не удается устранить эту разность потенциалов, то перед началом опытов ее компенсируют посторонней э. д. с. (см. рис. 128, а). При включении магнитного поля вследствие возникновения э. д. с. Холла эта компенсация нарушается, что отмечается зеркальным гальванометром. По показаниям последнего вычисляется э. д. с. Холла. В ферромагнитных металлах эффект Холла, как мы видели в § 7, должен изучаться в функции намагниченности образца. Для этого при измерениях в целях уменьшения влияния размагничивающего фактора испытуемый образец плотно прижимается к полюсам электромагнита (замкнутая магнитная цепь). Вторичные элек- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 |