| |

|

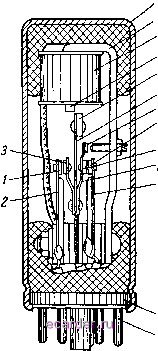

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 с попышсиисм температуры окружающей среды допустимый прямой ток должен быть уменьшен. Так, для диодов Д230Б при t= +85°С ток должен снижаться в 1,5 раза, а при /= + 100° С -в 3 раза по сравнению с номинальным. В связи с большими плотностями тока в контактном переходе перегрузочная способность кремниевых вентилей меньше, чем у германиевых. Это является их основным недостатком. Кремниевые диоды могут работать в диапазоне температур от -60° С до +125° С, при влажности воздуха до 98% и при больших механических нагрузках. Выпрямители с кремниевыми диодами, рассчитанные на средние и высокие напряжения, имеют весьма высокий к. п. д., достигающий 95-96%. Сроки службы кремниевых и германиевых диодов примерно одинаковы. Германиевые и кремниевые диоды можно соединять последовательно и параллельно. Однако при этом следует учитывать, что вольт-амперные характеристики диодов одного типа могут значительно отличаться друг от друга. Поэтому ири последовательном соединении следует подбирать диоды с примерно одинаковыми характеристиками по обратному току, а при параллельном соединении - с одинаковыми характеристиками по прямому току. На практике такой подбор затруднителен, и поэтому при последовательном соединении диоды шунтируют одинаковыми сопротивлениями, создающими равномерное распределение обратного напряжения. При параллельном соединении для равномерного распределения прямых токов последовательно с каждым диодом включают небольшое добавочное сопротивление. При использовании шунтирующих и добавочных сопротивлеиий к. п. д. выпрямителей снижается из-за добавочных потерь в сопротивлениях. В заключение укалем на основные достоинства и недостатки полупроводниковых вентилей. Достоинствами полупроводниковых вентилей по сравнению с электронными и ионными являются: 1) простота и компактность; 2) высокая механическая прочность; 3) большой срок службы; 4) простота эксплуатации; 5) постоянная готовность к пуску в связи с отсутствием накала и 6) высокий к. п. д. выпрямителей с полупроводниковыми вентилями. К числу недостатков полупроводниковых вентилей относятся: 1) низкий коэффициент выпрямления; 2) сравнительно большой вес и габаритные размеры (селеновые вентили); 3) малое обратное напряжение на один элемент (селеновые вентили); 4) значительное влияние температуры окружающей среды и 5) малая перегрузочная способность (германиевые и кремниевые вентили). В приложении П2 приведены данные некоторых типов полупроводниковых вентилей, выпускаемых промьпи-ленностью. 2-5. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ Механическим вентилем называется быстродействующий электромеханический переключатель, периодически замыкающий и размыкающий электрическую цепь неременного тока таким образом, чтобы ток через нагрузку, включенную в эту цепь, протекал в одном направлении. Механические вентили работают подобно управляемым вентилям: моменту открытия (зажиганию) тиратрона соответствует замыкание контакта механического вентиля. Все существующие типы механических вентилей можно разделить на две основные группы: 1) вибрационные, рассчитанные на низкие напряжения и небольшие силы тока; привод вибрационных переключателей осуществляется при помощи электромагнитов с подвижным якорем, и 2) контактные, рассчитанные на низкие напряжения и большие силы тока; привод контактных переключателей осуществляется с помощью синхронных электродвигателей. В практике питания радиотехнических установок контактные вентили не применяются и поэтому в дальнейшем не рассматриваются; вибрационные вентили (вибраторы) используются чаще. Основная область применения вибраторов - это не выпрямление неременного напряжения, а преобразование постоянного напряжения небольшой величины (например, напряжения аккумулятора) в постоянное (выпрямленное) напряжение большей величины (рис. 2-15). Вибратор имеет неподвижные контакты /, закрепленные на жестких плоских пружинах 2, и подвижные контакты, прикрепленные к вибрирующему якорю. Якорь состоит из плоской стальной пружины 4, на которой закреплен башмак 5. Магнитопровод 6 представляет собой массивную скобу из динамной стали. К ниж-нему краю магнитопровода прикреплена контактная группа. Верхний край магнитопровода имеет отросток 7, на который надета катушка возбужде-W ния 8. На якорном кон-1 тактодержателе 9 закреплен пусковой контакт 10, который служит для периодического размыкания и замыкания тока в цепи обмотки возбуждения.  Рис. 2-15. Устройство вибратора. а-ем* ш- Рис. 2-16. Схема внутренних соединений вибратора. Вибратор закрыт металлическим экраном 11, защищающим расположенную рядом с ним радиоаппаратуру от высокочастотных помех, возникающих при работе контактов. Для включения в схему вибратор снабжен цоколем 12 со штырьками 13. Схема внутренних соединений вибратора приведена на рис. 2-16. Пусковой контакт, включенный последовательно с обмоткой возбуждения, до подачи напряжения замк- 5 и. и. Белопольский. 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 |