| |

|

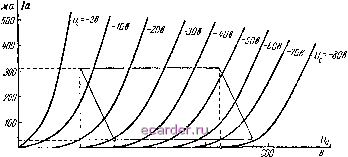

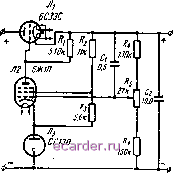

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Основными достоинствами электронных стабилизаторов являются: 1) большая точность поддержания выходного напряжения при значительных изменениях напряжения на его входе; 2) малое внутреннее сопротивление источника, определяемое отношением изменения выходного напряжения к изменению тока нагрузки; 3) значительное ослаблениепульсации и 4) возможность плавной регулировки выходного напряжения. К числу недостатков электронных стабилизаторов следует отнести: 1) низкий к. н. д. и 2) эксплуатационную ненадежность из-за большого количества электронных ламп. Указанные недостатки отсутствуют в полупроводниковых стабилизаторах напряжения (ом. § 8-6), которые находят все большее практическое применение. Параметры основных типов электронных ламп, используемых в электронных стабилизаторах напряжения, приведены в приложении iHl. В заключение приводим прилтер расчета электронного стабили-зато.ра напряжения. Для расчета заданы следующие величины: I) напряжение и частота питающей сети ?/сети=220 е±(10%, /=50 гц; 2) номинальное (выходное Напряжение {/вых.ном = 300 в; 3) номинальный ток нагрузки /вых.ном=300 ма; 4) пределы регулировки {/вых ±15 в; 5) пределы изменения /вых -30-300 ма; 6) допустимые пределы изменения выходного напряжения iA{/bhx=i±0,I%; 7) допустимый коэффициент пульсации Д:п.вых = 0,01%. Расчет целесообразно вести в следующем порядке. Для получения заданных выходных параметров используем схему рис. 8-13. Принимая ток через стабилитрон Лз /ст = 9 ма и ток через делитель RiRs,-/деп=1 ма, найдем максимальный анодный ток регулирующей лампы Л1 /а,макс=/вых.макс+/ст + /деп=300-- 4-94-1=310 ма. В качестве регулирующей лампы выбираем триод типа 6СЗЗС; усредненные анодные характеристики триода приведены на рис. 8-16. Учитывая, ,что лампа должна работать без сеточных токов, минимальное анодное напряжение на регулирующей лампе при минимальном напряжении сети ((/сети.ыип) и максимальных напряжении и токе нагрузки ((/вых.макс и /вых.макс) принимаем равным а.мин = 50 в. При этом смещение на управляющей сетке лампы составляет 5-7-7 в. Определяем минимальное напряжение на входе стабилизатора t/Bx.MHH=(/BHX,MaKc-b(/a.MHH= (300+15)-1-50=365 в. Номинальное и максимальное напряжения на входе стабилизатора соответственно рав.ны: (/вх.ном = (/вх.м.лн: (1-0,1)=365: 0,9=406 в; (/вх,ма с = (/вх, о > (1+0Л)=406-1,1=446 в. Максимальное апряженйе иа аподе регулирующей лампы нрн /вых.макс равно: (/а.макс = {/вх.макс- {/вь,х.мин = 446-(300-15) = Ш1 в. Максимальная мощность, рассеиваемая па аноде регулирующей лампы, равна Ра.макс = (/а.макс/а.макс= 161 310 10-3=49,9 вТ, ЧТО допустимо, так как Ра.дсп = 60 вт. Находим требуемый коэффициент стабилизации 1йст)и~- дуо/, 0,2 Величина пульсаций на входе стабилизатора должна быть не более Йп.вх = Йп.вых-Йст = 0,01 100=11%. На всновании полученных выше данных выпрямитель, питающий стабилизатор, должен быть рассчитан на напряжение 406 в, ток 310 ма и пульсации не более 1%. Производя расчет выпрями-  0 50 ЮО 150 Рис. 8-16, Усредненные анодные характеристики триода 6СЗЗС, теля по методике, изложенной в гл. 5, определяем сопротивление фазы выпрямителя г= 100 ом. Минимальное входное напряжение стабилизатора при сбросе нагрузки до 30 ма будет равно: 1/вх.мин = {/вх,мин+Д/выхТ=365--270- 10-3-100=392 в. Определим минимальное напряжение на аноде регулирующей лампы при сбросе нагрузки: {/а,мин={/вх.мин- {/вых.макс = 392-315=77 в. Максимальное входное напряжение при спросе нагрузки до 30 ма будет разно: {/вх.макс = (/вх,макс+Д/вых- =4464-270 10-3-1100=473 в. Определим напряжение на аноде регулирующей лампы при сбросе нагрузки: Уа.макс=Увх.макс- (/вых,мин=473-285= 188 в, что допустимо, так как (/а.доп = 250 в. 214 Отложив а характеристике рис, 8-16 от начала координат отрезки, равные (/а.мин, (/а,мин, Уа.макс И (/а,маис, И ВОССТаНОВНВ К ИХ концам перпендикуляры, получим область режимов работы регулирующей лампы. Пределы изменения яапряжения яа управляющей сетке, которые должны обеспечиваться усилительной лам-рои JIi находятся по характеристикам рис. 8-16 для двух режимов: 1) С/а.мин! /а.макс- (/с,рег = -7,0 в\ 2) {/а,макс5 /а.мин- (/с.рег = -77 в. Определим коэ(! фюр.муле (8-30): [)ициент усиления регулирующей лампы по Af/a.J ! -50 А(/с 77 - 7,0 4,96. В качестве источника эталонного напряжения выбираем стабилитрон типа ОПЗП, для которого (/эт=150 в. Определяем коэффициент а по формуле ,(8-23): f/2BbIX 150 a = v7- -зоо-0,5. Коэффициент усиления усилительной лампы, необходимый для обеспечения допустимых пределов изменения выходного напряжения, может быть определен из (8-1) и (8-Э1) по формуле:  Рис. 8-17. К примеру расчета электронного стабилизатора напряжения. ЛС/вхЮО (446 -365) 100 {/вых.номА{/выхУоаХ1 300-0,2-0,5.1,96 437. Такой коэффициент усиления может обеспечить лампа типа бЖШ, имеющая крутизну 5 = 0,5-10-3 AjoM.. При аиодяой нагрузке i?a=500 ком фактический коэффициент усиления лампы 6Ж1П равен: Й2=5-;?а = 0,5- 10-3-500- 103=250>137. Таким образом, лампа бЖИП выбрана правильно. Выбрав основные элементы, составим принципиальную схему стабилизатора, приведенную на рис. 8-17. Определим теперь величины сопротивлений и емкостей конденсаторов схемы. Величина балластного сопротивления для стабилитрона .равна: /?6 = i?2-f 3 = С/вых.ном-{/эт 300- 150 /ст 9-10- 16,8 ком. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 |