| |

|

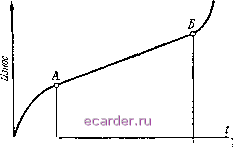

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 такта. Однако понятие чистых металлических поверхностей весьма условно, так как на практике на них имеются различного рода пленки, которые, с одной стороны, ограничивают эффективную площадь электрического контакта и, с другой,- уменьшают коэффициент трения, т. е. играют роль граничной смазки. На электрических контактах могут образовываться следующие типы пленок: адгезионные, пассивирующие, потускнения, органические. Если чистую металлическую поверхность подвергнуть воздействию воздуха, то на ней будет осаждаться кислород в виде физически адсорбированных молекул, связанных с поверхностью металла сравнительно небольшими силами, так называемыми силами Ван-дер-Вааль-са. Этот процесс происходит очень быстро, так как поверхностные слои металла имеют пониженную энергию активации и повышенную подвижность. Адсорбированные молекулы располагаются ориентированно в некотором порядке, аналогичном кристаллической решетке твердого тела. Механические свойства слоя адсорбированных молекул также близки к свойствам твердого тела. Этот слой выдерживает заметные механические нагрузки, но плохо противостоит трению (Л. 14]. Под действием сил притяжения металлической поверхности молекулы кислорода могут иногда диссоциировать на атомы, которые, растекаясь на поверхности металла, химически с ним взаимодействуют (химсорб-ция), так как атомы кислорода долго не могут существовать. Они таким образом либо извлекают электроны из металла и становятся адионами, либо извлекают атомы металла и образуют окислы а зависимости от того, какой из этих процессов требует меньшей затраты энергии [Л. 15]. Пленка окислов в зависимости от ряда обстоятельств может быть как пассивирующей, так и пленкой потускнения. Пассивирующая пленка в нормальных условиях не увеличивается в толщине и защищает металлическую поверхность от дальнейшего окисления. Пассивирующая пленка в силу своей малой толщины (около 5-15 А) прозрачна для световых лучей и электропроводна [Л. 16]. Пленки потускнения, большей частью окисные и сульфидные, являются полупроводпиками с большим 3* 35 удельным сопротивлением. Они появляются на большинстве металлических поверхностей контактов при повышенных температурах или повышенной влажности воздуха, когда пассивирующая пленка уже не предохраняет контактную поверхность. Рост пленок потускнения объясняется их рыхлостью и пористостью, благодаря чему обеспечивается проникновение внутрь пленки воздуха и влаги. Изоляция, создаваемая пленками потускнения, значительно затрудняет работу электрических контактов. Органические пленки на контактах, обладая высокими изоляционными свойствами и значительной механической прочностью, наиболее опасны [Л. 17]. Эти пленки образуются под действием адсорбирования органических паров. Органические пары всегда присутствуют в среде воздуха, окружающего контакты в концентрации, зависящей от степени герметичности объема вокруг контакта и свойств органического диэлектрика. Диэлектрик особенно интенсивно выделяет органические пары при воздействии повышенных температур. Механический износ контактной поверхности. Для защиты контактных поверхностей от пленок, особенно пленок потускнения, разъемные контакты обычно покрываются коррозионностойкими металлами (серебро, золото, палладий, родий и т. д.). Однако при многократном сочленении и расчленении контактов это покрытие может быть разрушено. Износ контактов разъемов и тому подобных изделий в основном обусловлен трением поверхностей [Л. 18]. Весь процесс износа контактов в работе можно характеризовать тремя фазами (рис. 2-4) [Л. 19]. Первая фаза ,(отрезок OA) является приработкой контактных поверхностей и характеризуется большим количеством материала, удаленного с поверхности трения. Вторая фаза-установившийся износ (отрезок АБ). Продуктом износа в данном случае является мелкоднс-персионный порошок аморфного строения. Третья фаза- катастрофический износ из-за выкрашивания, царапания, схватывания, продукты которого сохраняют в значительной мере качества основной массы материала. Из отмеченных фаз только установившийся износ является характерным для рюрмальной работы поверхности детали в условиях чистого скольжения. При приработке контактов поверхностные неровности, оставшиеся после механической обработки, разрушаются, образуются новые неровности измененной формы; изменяется физическое состояние поверхностных слоев [Л. 20, 21]. На форму и интенсивность изнашивания в период приработки значительное влияние оказывает наличие адгезионных слоев, играющих роль граничной смазки.  О износ при npupadon-ке износ установившийся износ ттастт-фическш Рис. 2-4. Характер износа контактных поверхностей. Микрогеометрия поверхностей, полученная после приработки, направлена в сторону движения. Она является оптимальной в течение дальнейшей работы, если условия и режимы не изменяются [Л. 82]. Для нормальной работы разъемных контактов необходимо, чтобы износ в процессе приработки был наименьшим. Переход от приработки к нормальной работе происходит после удаления с поверхностей крупных частиц продуктов износа, появившихся в зоне контактирования при приработке. Основной формой изнашивания в фазе нормальной работы контактов является заглаживание [Л. 4]. Тонкие пленки граничной смазки из адсорбированных слоев под действием касательных напряжений трения сдвигаются, увлекая за собой поверхностные слои металла и сглаживая отдельрш1е неровности. Изнашивание происходит путем сдвига, наклепа и открашивания тончайших слоев. Фаза катастрофического износа наступает, когда при сдвиге адсорбированных слоев происходит слипание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 |