| |

|

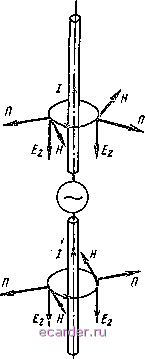

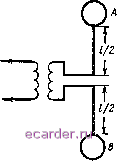

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ЭвА численно равны и противоположны по знаку. Поскольку между напряжением {Uba) и током (/в) на участке в сдвиг по фазе равен 9/-Ь, то мощность, подводимая от генератора к данному участку, равна АР = Uba Ib cos (90° - d) = Uba I в sin 0. (320) В приведенных рассуждениях предполагается, что в линии существуют чисто стоячие волны. Значит, речь идет о линии без потерь; тем не менее, если угол =#= О, то и мощность АР не равна нулю. Все это позволяет сделать вывод, что мощность АР затрачивается генератором на излучение элементарным участком в электромагнитных волн во внешнюю среду. Мощность АР элементарная, она обусловлена воздействием тока только одного элементарного участка (А) на другой (в). Если же учесть взаимодействие всех пар элементарных участков, то получится суммарная мощность излучения провода. Последняя согласно выражению (320) тем больше, чем больше угол Ь. К такому же выводу можно прийти, продолжив исследование векторной диаграммы (рис. 13.22). Раскладываем э. д. с. ЭвА на две составляющие и Зг. Составляющая Э, сдвинутая по фазе относительно тока /б на 90°, является э. д. с. самоиндукции и соответствует реактивной энергии, которая движется от провода, а затем полностью возвращается в провод. Составляющая Эг находится в противофазе с током /в и, следовательно, является противо-э. д. с, на преодоление которой генератор затрачивает активную энергию. Эта энергия преобразуется в электромагнитные волны. Для усиления излучения, очевидно, нужно увеличить противо-э. д. с. Зг, а для этого, TiaK показывает диаграмма, должен быть увеличен угол д. Наконец, вспомнив, что э. д. с. Эва и напряженность соответствующего электрического поля Ева синфазны и изменяются прямой пропорции, изображаем вектор Ева, как на рис. 13.22. складываем Ева на составляющие Е и Ег, после чего опреде-,-?м вектор Пойнтинга для составляющей Ег, Направленной стречу току (рис. 13.23). Этот вектор идет от провода и, следо-844  Рис. 13.23. Провод излучает энергию при условии, что векторы электрического поля и тока направлены навстречу друг другу. вательно, характеризует энергию излучения. Так как излучение электромагнитных волн усиливается с увеличением составляющей напряженности электрического поля Ez, то опять приходим к выводу, что должен быть увеличен угол . Из формулы ft = йпИХ видно, что угол Ь увеличивается при удлинении излучающего провода по сравнению с длиной волны (ЦК). Требуемое для эффективного излучения соотноиление между I и X можно получить лииль при условии, что в излучающем проводе возбуждается ток высокой частоты. Теперь учтем влияние второго провода линии. Если расстояние между проводами мало, то численно равные, но противоположно направленные токи в прямом и обратном проводах линии возбуждают электромагнитные поля, которые взаимно компенсируются, в результате чего излучения энергии не происходит. Если же расстояние между проводами линии велико, то между электромагнитными полями этих проводов появляются дополнительные фазовые сдвиги, за счет которых возникает некоторое излучение энергии. Это и есть антенный эффект, нежелательный для фидера и необходимый для антенны. Наибольший антенный эффект получается при развертывании двухпроводной линии в одну прямую линию, как показано на рис. 13.23. Здесь ток в обоих проводах идет в одном направлении и в равной мере вызывает излучение электромагнитных волн. Такая антенна называется симметричным вибратором. Процесс излучения радиоволн. Процесс излучения электромагнитных волн можно наглядно представить на примере элементарного вибратора. Элементарным вибратором (рис. 13.24) называется система, состоящая из двух шаров Л и Б, соединенных между собой прямолинейным проводом, длина / которого значительно меньше длины волны. Элементарный вибратор является цепью с сосредоточенными параметрами: короткий провод образует небольшую индуктивность, а шары - сравнительно большую емкость. Отсюда следует, что ток вдоль элементарного вибратора распределен равномерно и изменяется только во времени. Это значительно упрощает анализ работы вибратора. Примером элементарного вибратора может служить диполь, использованный Герцем для излучения электромагнитных волн. Диполь Герца (рис. 13.25) состоит из двух шаров А vl В или пластин, образующих обкладки конденсатора, и проводов, соединяющих эти элементы с искровым промежутком, к которому под водится напряжение от вторичной обмотки индукционной катушки. За счет этого напряжения происходит заряд емкости диполя. Когда э. д. с. во вторичной обмотке индукционной катушки дЪстигае- определенной величины, происходит пробой искрового промежут и наступает разряд конденсатора диполя, имеющий харак-затухающих колебаний. Частота полученных колебаний опрс/. 12В Зак. 10 345 ляется емкостью шаров (пластин) и индуктивностью соединительного провода. Следующий импульс высокочастотного тока в диполе возникает после очередного прерывания тока в первичной обмотке индукционной катушки. Прежде чем приступить к рассмотрению процесса излучения электромагнитных волн элементарным вибратором, допустим, что в вибраторе происходят синусоидальные электрические колебания столь низкой частоты, что излучения электромагнитных волн практически не наблюдается. Этот случай соответствует сдвигу по фазе между напряжением и (зарядом а) и током i точно на 90° (рис. 13.26).  Рис. 13.24. Схема элементарного вибратора. 1/2 1 Рис. 13.25. Схема возбуждения диполя Герца. В момент / = О напряжение на вибраторе равно нулю, а ток в нем имеет максимальную величину. При этом электрического поля вокруг вибратора нет, но существует максимальное по напряженности магнитное поле, линии которого имеют форму концентрических окружностей с центром на оси вибратора. Пересечение магнитных силовых линий с плоскостью чертежа показано в виде точек и крестиков. В первую четверть периода (/ = О-/г) вибратор заряжается уменьшающимся током, в результате чего появляется и постепенно усиливается электрическое поле, представленное силовыми линиями, которые начинаются на положительных зарядах вибратора и кончаются на отрицательных. С уменьшением тока напряженность магнитного поля тоже уменьшается. Это отражено на рисунке уменьшением плотности линий магнитного поля. К концу первой четверти периода энергия магнитного поля полностью возвращается в вибратор, точнее в источник возбуждения вибратора, а энергия электрического поля достигает максимума. Поэтому на рис. 13.26 для момента 1г~ показано максимальное число силовых линий электрического поля при отсутствии линий магнитного поля. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 |