| |

|

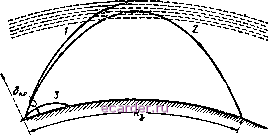

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 Стало быть, радиоволны, имеющие длину волны X > 23-f45 м, при любом начальном угле возвышения отражаются ионосферой к Земле. Если же Х <22>-АЪ м, то возвращение волн на Землю возможно лишь тогда, когда радиоволны при излучении в достаточной мере отклоняются от перпендикуляра к поверхности Земли (б < бкр). 105. Распространение сверхдлинных, длинных и средних волн Радиоволны в зависимости от угла возвышения лучей над земной поверхностью разделяются на поверхностные и пространственные. Поверхностные волны при излучении имеют угол возвышения, не превышаюи;ий 3-4°, а пространственные излучаются под большими углами к земной поверхности. На сверхдлинных {X = 10--10 м) и длинных (X = 104-10 м) волнах Земля и ионосфера обладают настолько высокой проводимостью, что волны резко отражаются от нижнего слоя ионосферы (D - днем и Я - ночью) и от Земли, распространяясь между ними, как в гигантском волноводе. Дифракция в данном случае выражена весьма ярко, и это способствует тому, что сверхдлинные и длинные волны проникают за любые укрытия и возвышенности, встречающиеся на поверхности Земли. Поскольку в рассматриваемом диапазоне волны почти не углубляются в почву и ионосферу, то и затухание в них мало. Именно это обстоятельство, а не дифракция, позволяет осуществить радиосвязь сверхдлинными и длинными волнами с любым пунктом Земли, вплоть до антипода (примерно 20 000 км). Однако для этого требуются передатчики очень большой мощности и огромных размеров антенны. Если км, то поглощение энергии в морской воде и почве не исключает возможности связи с подводными лодками, погруженными на небольшую глубину, и подземными пунктами. Электрические свойства почвы, а также слоев D и Е сравнительно стабильны. Это определяет устойчивый характер распространения сверхдлинных и длинных волн, но так как потери энергии при отражении от слоя Е ночью меньше, чем при отражении от D днем (проводимость слоя D больше), дальний прием в данном диапазоне лучше ночью, чем днем. При переходе от длинноволнового диапазона к средневолновому (Л = 100-fl ООО л ) заметно уменьшается проводимость Земли и ионосферы. Относительная диэлектрическая проницаемость ионосферы увеличивается, приближаясь к единице. Поэтому пространственные лучи не только ночью, но и днем проникают в слой Е. В результате двукратного прохождения волн через слой D их энергия теряется в такой в мере, что днем связь пространствен- ными .лучами полностью исключается. Ночью же, когда слоя D. нет, дальность связи на средних волнах становится большой имен- но за- счет пространственных лучей. Условия приема поверхностных лучей на средних волнах, как.и на длинных, почти не изменяются во времени, но на больших расстояниях роль поверхностных волн значительно снижается за счет возросших потерь в почве. В радиусе 50-200 км от передающей антенны поверхностные и пространственные лучи средних волн имеют примерно равную интенсивность. В этой области радиосвязь оказывается особенно неустойчивой из-за ближнего замирания (фединга). Сущность фединга заключается в том, что в пункте приема поверхностные и пространственные волны интерферируют с переменным сдвигом по фазе Аф, обусловленным изменяющейся разностью хода (пройденного пути) Аг указанных волн. Эта разность меняется со свой, ствами ионосферы непрерывно и беспорядочно за счет длины пути пройденного пространственной волной. Угол Аф равен -у- Аг, и до- статочно измениться длине пространственного луча на Аг = -g, чтобы синфазные поверхностная и пространственная волны стали противофазными (Аф = у=я). Очевидно, чем меньше длина волны, тем больше угол Аф при том же значении Аг. Наиболее ощутимы ближние фединги в коротковолновой части средневолнового диапазона. Поскольку для сверхдлинных и длинных волн Земля обладает высокой проводимостью, эти волны имеют вертикальную поляризацию, т. е. силовые линии электрического поля перпендикулярны, а магнитного - параллельны земной поверхности. При переходе к средним волнам в электрическом поле за счет уменьшения проводимости Земли появляется небольшая по величине горизонтальная составляющая. Это вызывает наклон вектора Пойнтинга волны к Земле. Практически горизонтальная составляющая поля ощутима только при плохой проводимости почвы и в наиболее коротковолновой части средневолнового диапазона. 106. Распространение коротких волн Короткие волны (Я, = 10-г100 м) достигают слоя ионосферы Fz (или Fi), отражаясь от него к Земле. Увеличение частоты, происходящее при переходе от средних волн к коротким, вызывает значительное уменьшение потерь электромагнитной энергии в ионосфере, несмотря на то, что в данном случае через слой Е волны проходят дважды; вместе с тем, потери в Земле возрастают. Ло-этому в коротковолновом диапазоне связь поверхностными волнами практически невозможна уже на расстоянии в несколько десят- ков километров, тогда как при помощи прострайственных олн достаточно небольшой мощности передатчика, чтобы обеспечить связь на 10 000-20 ООО км. Специфические свойства ионосферы определяют некоторые особенности распространения коротких волн. К ним прежде всего относится наличие зоны молчания. Зоной молчания называется область пространства, ограниченная максимальной дальностью приема поверхностных волн и минимальной дальностью приема пространственных волн. Так как по мере уменьшения длины волны преломление волн в ионосфере уменьшается, радиоволны коротковолнового диапа-  Рис. 15.4. Лучи радиоволн коротковолнового диапазона; / и 2-пространственные волны; 3-поверхностная волна. зона могут Пройти сквозь ионосферу, не отразившись от нее к Земле (луч / на рис. 15.4). Для того чтобы этого не было, рабочая длина волны должна быть больше критической длины волны слоя Fz (Якр = 23-45 м) либо при более коротких волнах угол возвышения луча должен быть меньше критического угла бкр (луч 2). В таких условиях (А,<23-ь45 м) дальность связи пространственными лучами не может быть меньше определенной величины JR3, и так как поверхностная волна 3 весьма значительно затухает даже на малом расстоянии от передатчика, то появляется зона молчания. Радиус этой зоны R3 определяется волнами максимальной применимой частоты МПЧ /макс (минимальной применимой длины волны Ямин = с; макс), которыс отражаются от наиболее ионизированного слоя (jpj) с критической частотой /кр, (длиной волны Хкр Ft = кр Fj). Плотность ионизации этого слоя выражаем в соответствии с формулой (351) в виде Ломаке = /р fj* КрОМС того, подставляем в формулу (350) / = /макс: COS б кр F, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 |