| |

|

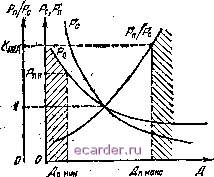

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  лонжй яр. Докрытиёделают негладким, многаслойлым и свозрктаю-щей иоверхижти защищаемого объекта проюдимостыо. Все это спо-со&твует поглощению анергии. Интерференционные покрытия ослабляют отраженную волну другим способом: толщина покрытия выбирается равной четверти длины волны, чтобы волны, отраженные от его внешней поверхности и от поверхности объекта, были противофазными. Интерференционные покрытия изготовляются, например, из смеси каучука и карбонильного железа. Покрытия нз перечисленных поглощающих материалов уменьшают мощность отраженного сигнала в широком диапазоне боли (до 1-7%), они теплостойкие, механически прочные и относительно легкие. Например, при толщине 5 мм вес 1 м* широкодиапазонного поглощающего материала составляет около 4,9 кгс. Интерференционные покрытия более легкие, но узкодиапазонные, поскольку действие нх жестко связано с длиной волны. 27.Ъ. Активные умышленные помехи. Одной из важнейших характеристик активных помех является их плотность, т. е. мощность помех, приходящаяся на единицу спектра. Прицельные помехи отличаются большей плотностью, чад заградительные, так как излучаемая энергия первых сосредоточена в узком диапазоне ч;астот, а 5 вторых - в широком. Адстивные помехи распространяются непосредственно от передатчика помех к РЛС. Потому их шмцность Ри на входе приемника обратно пропорциональна юзадрату расстояния Д, тогда как мощность отра-жеяяого сигнала Рс обратно пропорциональна четвертой степени Д (рис. 5.2). Следовательно, с увеличением Д отношение Яп/Рс непрерывно возрастает и, когда оно достигает коэффициента подавления /Спол. правильное обнаружение цели с заданной вероятностью становится невозможным. Это соответствует максимальной дальности действия РЛС в условиях помех Дпмакс- С:ДруГ0Й стороны, когда мощность помех Рл бОЛЬЕК мощности помех насыщения Рдн. приемник перегружается и становится неспособным к приему полетных сигналов. Это определяет минимальную дальность действия РЛС в условиях помех: Д ~ Дп мин- По виду модуляции активные помехи делятся на немодулировнные, модулированные регулярным сигналом, шумовые непрерывные и импульсные. Немодулированные помехи должны иметь несущую частоту подавляемой РЛС. Если шщиость такой помехи Ра достаточно велика, то Рис. 5.2. Завнснмостн мощности маскирующих помех Рп, мощности отра-жеиКвгб сигнала:Рс и нх отйошения . м от дальности челн Д. ф она вызывает перегрузку щпшпнка. Помеха, модулированная синусоидальным колебанием, при большой мощности перегружает приемники, а при малой мощности создает маскирующий эффект, вызванный тем, что при детектировании выделяется синусоидальная огибакицая помехи. Оба вида помех узкополосные, и это облегчает защиту от них. Непрерывные шумовые помехи имеют примерно такой же спектр, как внутренние шумы приемника. Действие их равнозначно увеличению коэффициента шума приемника. Такое сходство энергетических спектров крайне затрудняет защиту от шумовых помех как при импуль-с ном, так и лри непрерывном излучении подавляемых РЛС. Универ-t альность этих помех выражается еще в том, что они могут быть при-

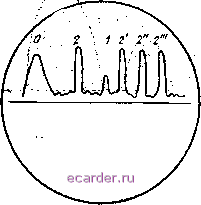

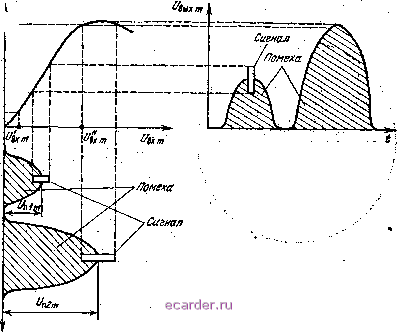

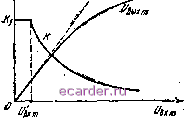

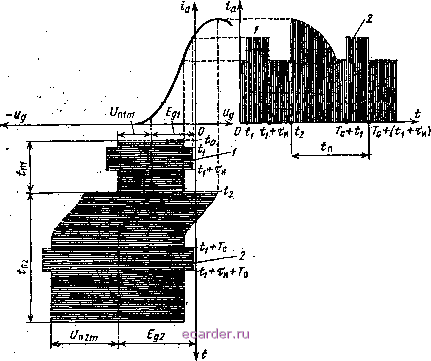

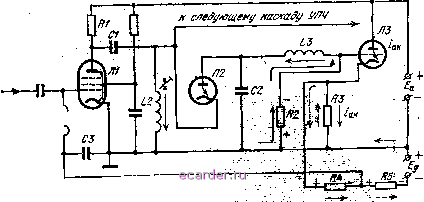

/врлятор- Видеоусилитель Фильтр Генератор шг/ма Рис. 5.3. Функциональная схема станции шумовых помех.. цельными, прицельно-заградйтельными и заградительными. В первом случае ширина спектра помех А/сц примерно равна полосе пропускания, приемника Д/прр,ш во втором -А/сн>А/проц и в третьем А/сп > А/аМп-- На рис. б.-З показана фуикциональная схема станции, противодействующей импульсной РЯС созданием непрерыэныхюумоввгк помех. Излучение этой РЛС улавливается антенной Д2 и Поступает для,усиления в прншник радиолокациошюй разведки. Выявлевна ,несущая частота запоминается специальной схемой на определенное время, чтобы, с помощью блока автоподстройки установить такую же частоту в генераторе СВ Ч передатчика и соответствующую частоту в гетеродине приемника. ; Генератором обычно служит магнетрон, лампа обратной ли бегущей волны. Магистров имеет больший к. п. д., а лампа обратной Ыл-ны отличается наибольшей диапазонноетью частот,- что не менее важно для передатчика помех. Модуляционная часть передатчика начинается с генератора шума (насыщенный диод, фотоэлектронный умножитель или тиратрон в магнитном поле), за ним следуют фильтр, ограничивающий и1ирину модулирующего спектра, видеоусилитель и, наконец, шдулятор, осуществляющий модуляцию колебаний СВЧ шумами. Передатчик значишеяь-но упрощастся, если используется разновидность магнетрона, называемая бй/?/?в/И/Р£да0ж, который совмещает в себе генераторы СВЧ и шума. Имкульснгке помехи, кйк правило, прицельные. Станции синхроп-нщ импульсных помех принимают радиоимпульсы; подавляемой 1ЛС, усиливают и преобразуют их, затем на каждый из них отвечают одним (2) или несколькими {2\ Т, Т\ ....) импульсами с различной задержкоД, Кроме, них, на рис. 5.4 показаны импульсы: зондирующий Он реальной цели /. Ответные радиоимпульсы должны иметь такие форму, длительность, задержку и мощность, чтобы имитировать несуществующие цели различные по дальности и другим данным. Ори бОЛЬиЮЙ ;М0ЩНОСТИ ЭТИ ИМПуЛЬСЫ улавливаются не только основным, но и боковыми ЛепеСткамй ;ДН подавляемой РЛС, и тогда имитируются еще ложные - направления целей. - К классу имитирующих относятся также уводящие лгмпульсные помехи. Это ответное импульсы с плавно и?меняк>щейся задержкой, предназначеняью для имитации движения цели. Импульсные помехи производят маскирующее действие, если в пе- редатчике помех колания СВЧ модулируются хаотичёскимиимпуль-сами, частота следования, длительность и амплитуда которых беспорядочно изменяются.  Рис. 5.4. Изображение на экране индикаторе йя паАйчЙн: импульсных § 28. Защита РЛС от помех, основанная на автоматической регулировке усиления приемника На рис. 5.5 йоказаны амплитудная характеристика приемника с ди-ламическим диапазоном Ub т -т fJex т и временные диаграммы амплитудных значений,вводного в и выходного 1/вых.т напряжений. На рисунке представлены два случая: 1) амплитуда помехи ищ сравнительно мала; и сигнал поЛностыр воспроизводится на прямолинейном участке характеристики; 2) амплитуда помехи i/nzm велика, и приемник настолько перегружается, что сигнал оказывается за пределами динамического диапазона (/Ёх п -вх m и не воспроизводится на выходе приёмйика. Крбме того, динамический диапазон смеси радиолокацион-нык сигналов и помех очен!велик (около сотни децибел), а выходного устройства РЛС - значительно меньше (примерно на порядок). Все это требует применения специальных сзем автоматической регулировки усиления (АРУ) в радиолокационных приемниках. 28.1 Усилители с линейно-логарифмической амплитудной характеристикой. Такая характеристика обеспечивает защиту приемника от перегрузки помехами и сжатие флуктуационных помех, вызванных отражениями от взволнованной морской поверхности и растительного покрова, до уровня вдутриприемнЩ щумбВг ЭЙ дОсвдШёя 5гем, что УПЧ (реже - видеоусилители) усиливают:ЛинейМо, t. е.СШстояч 1Шм - Lxm О  Рис. 5.5/ -Апдитудизя хара*тёрвг, стика приемника и временные диаграммы амплитудных значений на---пряжений на входе и выходе приемника. . ным коэффициентом усиления /С = Ки слабые сигналы,амплитуды которых t/gj m < t/вх т, э при болев СИЛЬНЫХ сигналах действует АРУ, по логарифмическому закону изменяющая коэффициент усиления (риб. 5.6). Это значит, что в области (Увх m > iBx m приращение выходного напряжения dUm пропорционально не абсолютному dUsj. т> а относительному dUJUm приращению входного напряжения: dUtutm= А dUBJUm- Проинтегрировав обе части выражения, получим Выразив коэффициент пропорциональности А и постоянную интегрирования С через Ki и 1/вхт, получим следующее выражение, удовлетворяющее и линейному, и логарифмическому участкам амплитудной характеристики:  Рис. 5.6. Линейно-логарифмическая амплитудная характеристика приемника. Таким <j6pa30Mi начиная е 1/вхт = входное ншряяданив* уеилишется все меньше и меньше; пропорционально логарифму его амплитуды, а этой требуется для того; чтобы сжать флуктуациоиные помехи и исключить перегрузку приемника. Имся несколько методов получения линейно-логарифмической амплитудной характеристики. Из них метод последовательного детектирования сигналов применяется чаще других в импульсных РЛС. Сущность метода: все каскады УПЧ имеют отдельные детекторы, от  Ряс 5.7. Вляшие БАРУ иа воспроизведение свд-иалов при появлении помех. которых видеоимпульсы поступайт в общую нагрузку, причем с увеличением амплитуды напряжения на входе УПЧ сначала насыщается оконечный каскад УПЧ, зетем предоконечный и т. д. В результате суммарное напряжение видеоимпульсов растет е замедлением - по логарифмическому закону. Усилители с поочередно работающими каскадами обладают минимальной инерционностью, в связи с чем такую автоматическую регулировку усиления называют иногда* тновентй (МАРУ). 28.2. Быстродействующая автойттическая регулировка усиления (БАРУ). Допустим, что ламповый каскад содержащий АРУ, усиливает импульсные сигналы промежуточной частоты /, 2, ... длительностью Ти и периодом следования Т., причем между* сигналами / и 2 произошло резкое увеличение амплитуды помехи от Uaim ДО fnzro (p:ic. 5.7). Если бы АРУ была инерционной. То за это время отрица-110 тельное напряжение смещения не успевало увеличиваться т Egt до Eg2. Тогда бы сигнал / усиливался максимально на прямолинейном участке анодно-сегочной характеристики.1а=Ды), а сигнале подавлялся на верхнем сгибе характериетки, как показано иа рис. 5.5. БАРУ успевает изменить смещение от Egt до Eg2 (рис. 5.7), благодаря чему не только импульс 1, но и импульс 2 воспроизводится с большим усилением. Быстродействие АРУ требуется и при обратном изменении (уменьшении) амплитуды помехи во избежание работы усилительного каскада в режиме отсечки или на нижнем сгнбе характеристики анодного тока.  SU Рис. 5.8. Каскад УПЧ ео Ьгемо* БАРУ. Чтобы тговисить быстродействие и!*ерн;йонмой АРУ,- 11ужно выбрать малбйпостоянную времени /?С-фильтра, нижних частот, на тогда фильтр недостаточно сглаживает выходное напряжение АРУ и, кроме того, через цепь обратной связи, в которую входит этот фильтр, усилитель может самовозбудиться. При -использовании БАРУ обратной связью охватывается каждый регулируемый каскад УПЧ отдельно (рис. 5.8) что позвбляет исключить самовозбуждение. Каскад УПЧ выполнен на пентоде (Л 1) с параллельным питанием анодной цепи Щ1, С1) а нагрузкой в виде параллельного, коцтура, образованного индуктивностью L2 и паразитной емкостью. Усиленные импульсы поступают на следующий каскад УПЧ и в схему БАРУ данного каскада, состоящую из детектора (Л2) и катодного, повторителя (ЛЗ). Выпрямленный ток детектора замыкается по цепи: анод-катод Л2, L2, R2, L3, анод Я2, а составляющие промежуточной частоты с помощью фильтра С2, О замыкаются через О, минуя дагрузку детектора R2. Выходное напряжение детектора подается на сетку, лампы ЛЗ и повторяется на ее катодной нагрузке.3. Это регулируемре па-пряжение смещения, оно прибавляется к постоянному напря?сени!0 смещения, которое снимается с резисторов R4 делителя RS, R4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 |

|||||||||||||||||||||||||