| |

|

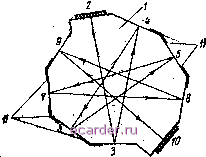

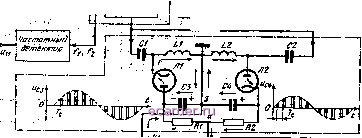

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ностью 2Д а д/с, соответствующей максимальной дальности РЛС Дкакс- Этими импульсами управляется когерентный гетеродин для прерывания генерации до очередного зондирующего излучения. Отраженные радиоимпульсы улавливаются антенной, проходят через антенный переключатель и вводятся, наряду с колебаниями Ыз местного гетеродина, в смеситель сигнала (основной). Импульсы промежуточной частоты Ug, получаемые в результате преобразования, усиливаются в УПЧ,и для устранения паразитной амплитудной модуляции отраженных сигналов ограничиваются по амплитуде (ug), после чего поступают в фазовый детектор. Сюда же подаются колебания когерентного гетеродина и. С детектора к выходному устройству подводятся видеоимпульсы те из них, которые имеют постоянную амплитуду (U&m), соответствуют неподвижной цели, а изменяющиеся от однорЬ периода следования к другому (Щт, Ul, ...) -движущейся, цели.; Егйй KorepgHTHq-импульсная РЛС установлена на летательном аппфате, то расположенные в различных точках земной поверхности объекты имеют некоторую, и притом неодинаковую, радиальную сво рость относительно РЛСД. Возникает допплеровский сдвиг частоты от неподвижных целей- котЬрый компенсируют посредством спе-циальрэ)Го блока даправок. Этот блок строится, например, а основе реактив1Й)йлампы, которая изменяет частоту когерентного гетеродинй согласно управляющему напряжению; подводимому от счетно-ре-ЩающёГо прйб?рДн(СРП). Последний производит расчет поправок по исходным данным 6 скорости самолета: угловьи коордшатах цели. Поправки на движение когерентно-импульсной РЛС не требуется щщ mпoлъзmmшlJвнёшu:кoгef№нmнocm, когда опорными колеба- иямиелужат пасснв ые. пшехи от неподвижных наземных предметов; Эти колебания коерентныб потому, что их фаза жестко связана с на- йлъшй-фазой; зондирующегоимпульса. ? v - ; г А §30.,Компенсация,сигналов,неподвижных объектов при СДЦ ;То обстоятельство, что при, СДЦ импульсы неподвижных целей имеют постоянную aмпяитy,; а движущихся - переменную, позволяет? улучшить индикацию даижущихся целей устранением фона от неподвижных отражателей. Для этого производится вычитание импульсов, следующих через период Тс. тогда разностный сигнал получается только от движущихся целей. 30.1. Череспериодная комце1к:ация сигналов с помощью ультразвуковых линий задержки (УЗЛа>, Череспериодная компенсация сигналов возможна на промежуточной или видеочастоте. Обычно компенсация производится на видеочастоте; с выхода синхронного фазового детектора видеоимпульсы следуют по прямому и задержанному каналам, затем вычитаются и разность их поступает в выходное устройство. Задержка во втором канале должна быть равна периоду следования Тс длительностью от десятых долей до единиц миллисекунд. Такую большую задержку можно получить не во всех динамических заломИг 118  Рис. 5.13. Ультразвуковая линия задержки. нающих устройствах., Например, для этого практически непригодны L-C-линии; более лригодн УЗ ЛЗ, так как за счет того, что скорост)ь распространения воли в УЗЛЗ значительно меньше скорости света, задержка на единицу длины линии получается достаточно большой. На рис. 5.13 показана многогранная линия задержки из твердого звукопровода. Материалом для звукопровода / могут служить алю-миниево-магниевый сплав, монокристаллы поваренной соли, плавленный кварц и др. Кварцевая пластина 2 преобразует подводимые электрические колебания в механические, которые в виде звуко вых волн распространяются от одной грани звукопровода к другой (2-3-4-5-... - 10). Многократное отражение способствует получению требуемой задержки сигнала при малых размерах и весе звукопровода. Кварцевая пластина 10 преобразует механические колебания в электрические. Кварцевые преобразователи соединяются со звукопроводом с помощью специальной арматуры. Стыки соседних граней (7/) покрываются поглощающим материалом, чтобы исключить, паразитные отражения от этих участков линии. г, УЗЛЗ вн{юит большое затухание тг- до 90 дБ. Вторая характерная особенность УЗЛЗ связана с резонансными свойствам кварцевой пластины, нагруженной звукопроводом. Последний снижает добротность системы до величины Q < 1. Несмотря на столь малое значение Q, требуется высокая резонансная частота Д пьезоэлектрического преобразователя, чтобы его полоса пропускания А/цроп = fJQ была достаточно широкой для сравнительно неискаженной передачи импульсов звукопроводом. Эта частота /, ~ 10-35 МГц, что значительно выше максимальной частоты спектра видеоимпульсов. Отсюда следует вывод: в УЗЛЗ нужно вадить не бцдеоимпульсы Ug, а цромодулиро-ванное ими несущее колебаниес частотой, равной резонансной частоте преобразователя а затаи, после выхода из УЗЛЗ, сигналы следует демодулировать и произвести вычитание а видеочастотах. Функциональная схема компенсирующего устройства <рис. б. 14) начинается с генератора частоты заполнения fi, колебания которого усиливаются и модулируются видеоимпульсами щ, поетупакнцими с фазового детектора. Промодулированные импульсы разветвляются и идут по задержанному и прямому каналам. Большое затухание, косимое УЗЛЗ, с превышением компенсируется усилителем. Для идентичности в нряшй канал введены аттенюатор, эквивалентный по затуханию УЗЛЗ, и такой же усилитель, как в задержанном канале. Выходные сигналы обоих каналов подводятся через цепи С/, L1 и G2, L2 к диодам {Л1, Л2), которые совместно с цепями СЗ, С4, R2 образуют схмудетектероваиия .и выад Выпрямйенный ток канала задержки заряжает С5 по цепи: анод-катодЛ1, L1, СЗ, а ток п>ям6го канала заряжает С4 По цепи: анод - каТод Л2, С4, L2. Суммарное напря:ение конденсаторов распределяется поровну между ретистОрамй я /?2.; При nplieMe сигналов от неподвижного объекта токи диодов и вызванные ими Нагфйжения на конденсаторах сз, сч одинаковые. Это значит, что точки Зфемля) и а эквипотенциальные и напряжение Гешератор - генератор Генератор с ударным наем намая Ограмчи-терь ргилителй Мафферан-ииалмая АРУ . .Орямо!! наяал 1 Аттенюатор ifcummeja  Двухполупераов-m/il euSffoSemt-тор а ii0eoyeii-литель выходное устройство , Рис. 5.14, Фулкциоиальная схема компенсирующего устройства СДЦ. между ними За =0. В случае движущейся цели амплитуды видеоимпульсов сз, ас4 изменяются с допплеровской частотой, но изменення сз отстают на период Ге от с4 (см. временные диаграммы на рис. 5.14). Поэтому когда в момент сравнения сз > ис4, разностное напряжение иза> О, а когда ысз < с4, напряжение иза < <0; В выходное устройство вводятся видеоимпульсы одной полярности они получаются из биполярных видеоимпульсов иза с по-модью двухполупериОдного детектора. УЗЛЗ подвержена температурным влияниям, и для того чтобы задержка в одном каЯале по отношению к другому была равна с вы сокой точностью периоду следования импульсов Тс, ту же линию задержки вводят в схему формирования синхронизирующих импульсов (рис. 5.14). Блокинг-гёнератор, работающий в режиме синхронизации, своими импульсами управляет генератвром с ударным возбуждением кон-120 тура. На время каждого управляющего имрульса генерируются синусоидальные колебания частотой f.. Последаиё совместно е колебаниями частоты fi проходят УЗЛЗ и выделяются частотным детектором, контуры которого настроены на fa. Полученные видеоимпульсы ограничиваются по амплитуде и синхронизируют блокингггенератор с тем же периодом следования Гс, на который задерживаются видеоимпульсы целей в УЗЛЗ. Импульсы блокинг-генератора сн синхронизируют, в свою очередь, работу всей РЛС. . ;

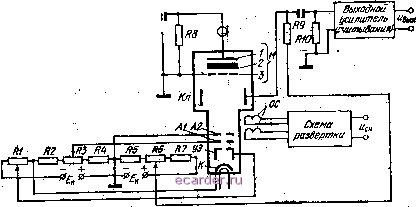

ff2-  Рис. 5.15. Компенсирующее устройство СДЦ на потенциалоскопе. В компенсирующем устройстве имеется еще дифференциальная АРУ, которая по разности выходных напряжений усилителей под-, держивает равенство их коэффициентов усиления. Это необходимо для пойышения идентичности прямого и задержанного каналов. 30.2. Череспериодная компенсация сигналов посредством потен-диалоскопов. Линии задержки непригодны для компенсации сигналов при переменной частоте следования импульсов, к которой прибегают для исключения слепых скоростей в системах СДЦ или для борьбы с помехами. В такизс случаях компенсация выполняегся т вычитающих потенцисиюскопси (рис. 5.15), относящихся к группе статических запоминающих устройств. Это электронно-лучевая трубка с обычной электронной пушкой (катод К, управляющий электрод УЭ, аноды АГ, А2) и отклонякицей системой ОС (магнитной или электростатической), но вместо экрана я аквадага используются мишень М и коллектор (Кл), Мишень образована очень тонким, слоем диэлектрика .2 с металлической подложкой называемой сигнальным электродом, и барьерной сеткой 3, расположенными по разные стороны диэлектрика иа расстоянии нескольких мик-рОн от него. Коллектор представляет собой цилиндр или усеченный конус из металла. Электроды пушки питаются от источника постоянного напряжения в несколько киловольт, распределяемого делителем Ш - Я4. Петенцтометром Ml регулируется снрвдатальнш (относитальнэ Kat года) апряжение на управляющем электроде ( яркость ), а потенциометром положительное напряжение на аноде А! ( фокус ). Отклоняющая система, питаемая генератором развертки, создает спиральную или растровую развертку электронного луча на поверхности мишени, обращенной к электронной пушке. Эта поверхность обладает свойством вторичной эмиссии. Схема развертки запускается синхронизирующими импульсами Нен благодаря чему развертка имеет такой же период следования Тсу как зондирующие импульсы РЛС. Развертка должна быть высокостабильной, чтобы бомбардировка каждого элемента мишени первичными электронами повторялась точно через период Тс-п Источник напряжения в сотнн вольт подключен к делителю . R5i R6, R7, потенциометром которого i?6 регулируется положительное напряжение на коллекторе. Барьерная сетка 3 заземлена и тем самым соединяется с анодом А2. Коллектор, следовательно, имеет еще более высокий относительно катода потенциал, чем мишень. Входным электродом потенциалрскопа служит подложка 1, а выходным-коллектор. Входному эшектроду предшествует усилитель записи входной информации с переходной цепью С1, RS, а с нагрузки коллектора R9 выходное напряжение подводится к усилителю считывания через переходную цепь С2,/?/Л - : С помощью электррнной пушки поток электронов ускоряется от кетода к мишени, фокусируется на ее поверхности и обегает элементы мишени по закону развертки. Коэффициент вторичной эмиссии диэлектрика мишени выбирается большим единицы, т. е. число вторичных электронов больше первичных. Но это не значит, что ток коллектора всегда больше тока первичных электродов, бомбардирующих мншень: взависимостн от входных сигналов барьерная сетка может ту или иную часть втоританх электронов не пропускать к коллектору и возвращать на бомбардируемый элемент мишени. На другие элементы мишени эти вторичные электроны не попадают, так как барьерная сетка находится на очень малом расстоянии от диэлектрика мишени и если пропускает .вторичные электроны, то только на коллектор. Когда на входе нет сигнала, то на всей бомбардируемой поверхности мишени устанавливается одинаковый потенциал i/, называемый равновесным. Этот потенциал положительный, поскольку число вторичных электрояовольше первичных, а называется он равновесным потому, что соответствует динамическому равновесию: число вторичных элект-ротв, достигающих коллектора, равно числу первичных электронов, бшйбардирующнх мишень. Остальные же вторичные электроны отталкиваются барьерной сеткой к мишени. Постоянство тока коллектора означает постоянство падения напряжения на резисторе R9t а значит, и напряжения на коллекторе; по этой причине выходное напряжение устройства Явых = 0. Равновесное состояние поддерживается барьерной сеткой: если на облучаемом элементе мишени потенциал окажется выше U, то Л)льшее количество вторичных электронов будет отталкиваться сеткой к мише Ш ни, что понизит потенциал, элемента в ДО о> жвг э <; У, то данный элемент мишени будет в меньшей мере притягивать к себе вто-: ричные электроны и барьерная сетка будет пропускать их к коллектору, в результате чего опять установится равенство э = Ug. Если на вход потенциалоскопа поступают положительные видеоимпульсы, которые на сигнальном электроде / имеют амплитуду U , то на такую же величину повышаются потенциалы Элементов поверхности диэлектрика 2, обращенной к коллектору. Значит, разность потенциалов ускоряющего поля между коллектором и мишенью стано вится меньше, а тормозящего поля барьерной сетки - больше на Um- Это влечет за собой уменьшение тока коллектора и появление положительного импульса на выходе потенциалоскопа. Одновременно на мишени записывается отрицательный, видеоимпульс с амплитудой {/те, в результате того что под действием входного импульса барьерная сетка возвращает на.облучаемые участки мишени дополнительные що ричные электроны. : , vs ; Равновесный потищиал устанавливаетсЯТеперь на Другом уровйё, чем. пр и входном я апряжен ии * О i: Аиал огично можно- показать, что отрицательные видеоимпульсе записываются наг мишени с положи тельной полярностью, а считываютсягоии на выходе;потенциалоскопа иа отрицатальные; - --лг.. Итак, в результате первичной и вторичнойэмисеййа!1й вёрхне< мишени получаетсн потенциальный рельеф, которвгй! является: записью изменения входного напряжетия; х за данный оердад развертки. Наряду с этим цронсходит череойериодное вычитание сш-налон:! пример, если видеоимпульсы: не- изменяют черезкаядайяернод % своей амплитуды i/m, то при= их появлении приращение- потенциала сигнального электрода комнеисируетея обратным-по, знаку иотшциаг! лом рельефа, который был записан ранее. По- этой причине ни ток-коллектора; ИИ напряжение на нем, нилотенциаявный рельефмишени не изменяются, а выходное напряжение вы* оказывается равным Когда же За пёрибд Тс амплитуда видеоимпульса получила приращение, то вызванное им изменение потенциала сигнального электрода не компенсируется видеоимпульсом, который был записан на время Тс ранее. Теперь облучаемые элементы мишени для установления на них равновесного потенциала должны перезарядиться за счет тока вторичной эмиссии, зашлкаемого через коллектор. В результате форма потенциального рельефа придет в соответствие с новыми значениями напряжения вх, а напряжение на выходе усилителя считывания ста* нет пропорциональным приращению сигнала за истекший период Ti,. Это создает компенсацию сигналов неподвижных объектов, если, разумеется, выход приемника системы СДЦ подключен к входу потенциа- лоскопа, Большое преимущество такого компенсирующего устройства за-: ключается в автоматически поддерживаемом равенстве периода развертки и периода следования импульсов РЛС, что особенно важно при изменении периода следования в процессе работы РЛС. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 |