| |

|

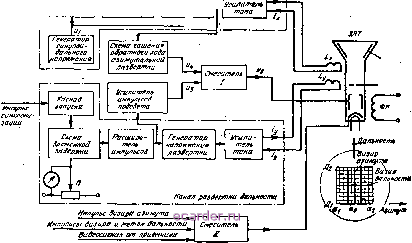

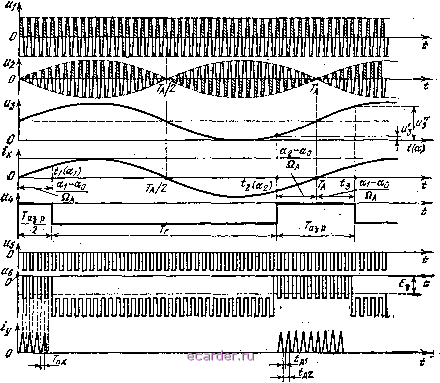

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 (/ = ЗТа /4; Iym = Q; I:,m-lmm), ВВбрХ {t Тк, Iyrn=lmm, Ixm = 0) ИТ. Д., Т. е. вращается синхронно с антенной. 41.2. Получение развертки. Канал радиально-круговой развертки ИКО с неподвижными отклоняющими катушками отличается от одноименного канала ИКО с вращающимися катушками наличием устройства амплитудной модуляции пилообразных импульсов тока. В основе своей это электромеханический модулятор (синусно-косинусный потенциометр, синусно-косинусный конденсатор, синусно-косинусный вращающийся трансформатор), который механически сопрягается с приводом антенны, а электрически - с генератором токов развертки. Реализация полупроводникового генератора тока развертки затруд-  Рис. 6.17. Прйиципиалбиая схема получения радиально-круговой развертки с помощью ключевых транзисторов. няется тем, что транзисторы работают при низких напряжениях (единицы - десятки вольт) и необходимая мощность импульсов развертки получается только при больших токах транзисторов. Рассмотрим принципиальную схему такого рода генератора (рис. 6.17). В состав его входят: расширитель импульсов; усилитель мощности импульсов, нагруженный трансформатором Тр; источник постоянного напряжения порядка десятков вольт; мощные ключевые транзисторы Т1, Т2; демпфирующие цепи. С/, R1 и С2, R2 с диодами Д1, Д2; s масштабный дроссель 1,др с переключателем его витков П; два диодных i фиксирующих моста ФМ1, ФМ2; вращающийся трансформатор ВТ с роторной Рт и статорными Ст1, Ст2 обмотками н, наконец, горизонтально и вертикально L отклоняющие катушки ЭЛТ. Расширитель импульсов, как обычно, запускается импульсами синхронизации и выдает прямоугольные импульсы с длительностью прямого хода развертки. Расширенные импульсы после усиления по мощности вьщеляются на обмотках , /трансформатора н додаются на базы ключевых транзисторов в отрицательной полярности. Постоянное напряжение источника £о через отпертые транзисторы Т1, Т2 подключается на время прямого хода развертки к следующим цепям: а) с отрицательной полярностью через элементы С1, R1 к аноду диода Д1 и с положительной через Т1 к катоду .того же диода; б) с отрицательной полярностью через Т2 к аноду Д2, и с положительной через С2, R2 к катоду Д2; в) к последовательно соединенным обмоткам ротора вращающегося трансформатора и масштабного дросселя через Т1, Т2 и полностью отпертые диоды фиксирующих мостов. Так как диоды Д1, Д2 заперты напряжением £ 0, то демпфирующие цепи отключены от основной цепи, где ток течет в направлении: корпус, эмиттер - коллектор Т1, дроссель /,др, диоды мостов ФМ1 -и ФМ2, обмотка Рт, эмиттер - коллектор Т2, минусовый зажим источника напряжения £о- Ток нарастает по экспоненте с постоянной времени цепи Тц = L/R и индуцирует соответствующую э. д. с. в статорных обмотках трансформатора Ст1, Ст2. Благодаря тому, что все диоды мостов отперты, точки е -/, как и точки g-/, эквипотенциальные. Через е - f отклоняющая катушка Lx соединяется с обмоткой Ст1, а через g -1 катушка Ly соединяется с обмоткой Ст 2. Индуцированные в Ст1, Ст2 э. д. с. вызывают в отклоняющих катушках экспоненциально нарастающий ток. Индуктивность дросселя такова, что постоянная времени цепи Тц значительно превышает длительность прямого хода развертки и нарастающий ток развертки близок к линейному. Вместе с тем мощные ключевые транзисторы пропускают большие по амплитуде токи и этим обеспечивают развертку дальности по всему радиусу экрана. С окончанием импульса расширителя ключевые транзисторы запираются, росттока прекращается и э. д. с. самоиндукции, возникающая в обмотках Рт и L p, отпирает диоды Д1, Д2 и этим вводит в цепь демпфирующие элементы. Спадающий ток течет через Д2, С2, источник напряжения Е, С1, Д1, L p, диоды мостов ФМ1, ФМ2 и обмотку Рт. Напряжения на конденсаторах С2, С1 повышаются, они действуют в соответствии с напряжением источника Eg, и через некоторое время вся эта сумма напряжений полностью уравновешивает э. д. с. самоиндукции. Тогда диоды фиксирующих мостов и диоды Д1, Д2 запираются, в связи с чем отклоняющие катушки отключаются от статорных обмоток трансформатора и омическое сопротивление первичной цепи , так же как вторичной, резко увеличивается. Постоянные времени цепей (Тц = L/R) становятся очень малыми, и это способствует быстрому спаданию до нуля электромагнитной энергии, накопившейся в реактивных элементах. Тем самым гарантируется, что новая развертка дальности начнется с центра экрана. Поэтому мосты ФМ1, ФМ2 называются фиксирующими. В это же время конденсаторы С1, С2 успевают полностью разрядиться до следующего включения демпфирующих цепей соответственно через R1, R2. 41.3. Сравнение способов получения радиально-круговой развертки. Рассмотренные системы и способы имеют свои положительные и отрицательные свойства. Основные преимущества отклоняющих систем с вращающимися катушками: простота генератора развертки дальности, обусловленная независимостью амплитуды тока развертки от азимутального положения антенны; потребление меньшей мощности от источников питания; возможность использования отклоняющих катушек без сердечника, что позволяет уменьшить вес системы и меньше ограничивать максимальную скорость развертки дальности; отсутствие вращающегося трансформатора исключает вносимые им искажения развертки. вЗак. 231 16! с другой, стороны, при неподвижных катушках не требуется сложного устройства механического вращения системы. Если радиально-круговая развертка получается с применением ключевых транзисторов, то появляются дополнительные преимущества: пониженное напряжение источника питания генератора развертки и повышенные экономичность и надежность работы ИКО за счег замены электронных ламп транзисторами. В РЛС широко используются все перечисленные способы получения развертки. § 42. Секторные индикаторы дальность - азимут 42.1. Назначение и классификация. Секторные индикаторы предназначены для индикации целей в некотором секторе (ABCD), ограниченном по дальности (АД = Д Д) и азимуту (Act = - а). Визир азимута    Визир дальности В Рис. 6.18. Изображение сектора обзора ва экранах ИКО (о) и секторных индикаторов с полярным (б) и прямоугЬльным (в) растром. В таких условиях переход от ИКО (рис. 6.18, а) к секторным индикаторам (рис. 6.18, б, б) позвйляет при тех же размерах экрана укрупнить масштабы дальности и азимута, а это способствует повышению точности измерений и разрешающей способности РЛС по обеим координатам. Под масштабом азимута та понимают отношение отрезка длины азимутальной развертки к охватываемому данным отрезком углу азимута Аа. Различают секторные индикаторы с полярным (рис. 6.18, б) и прямоугольным (рис. 6.18, в) растром. Первый можно рассматривать как ИКО со смещенным центром развертки; во втором - развертки дальности и азимута линейно-равномерные во взаимно перпендикулярных направлениях. Сравнение рис. 6.18, а-в показывает, что как минимальный, так и максимальный масштабы азимута Ша мин-- 02-ai а мако Аа возрастают при переходе от ИКО к секторному индикатору. Если же в РЛС одновременно используются оба индикатора, то большое поле обзора на ИКО совмещается с повышенной точностью измерений и хорошим разрешением целей по секторному индикатору. Благодаря сходству между секторным индикатором с полярным растром и ИКО достаточно изменить постоянную составляющую тока отклоняющей катушки или пропустить постоянный ток по дополнительной катушке, чтобы сместить центр развертки и совершить переход от одного индикатора к другому. Такой переход не искажает радиолокационного изображения, а в секторном индикаторе с прямоугольным растром (типа В) изображение получается искаженным. Например, радиальные линии АВ, CD на местности представляются параллельными прямыми на экране (ср. рис. 6.18, а и 6.18, в), но так как электронные визиры дальности и азимута тоже параллельные, то можно избежать ошибок, связанных с искажением изображения. Секторные индикаторы с прямоугольным растром позволяют значительно укрупнять масштаб раздельно по азимуту и дальности, в то время как при полярном растре масштаб нельзя укрупнить более чем в 2 - 4 раза во избежание расфокусировки пятна. Поэтому большее применениеполучили индикаторы С прямоугольным растром. 42.2. Функциональная схема индикатора типа В. Отклоняющая система ЭЛТ содержит неподвижные горизонтально и вертикально, отклоняющие катушки, которые являются нагрузкой каналов развертки по азимуту и дальности соответственно. Индикатор типа В отличается от ИКО главным образом структурой каналов развертки. Канал азимутальной развертки начинается с датчика. Это электромеханический модулятор (переменный кондсенсатор, линейный потенциометр, сельсинная пара), ротор которого вращается от привода антенны. Функциональная схема индикатора (рис. 6.19) и временные диаграммы к схеме (рис. 6.20) построены применительно к модулятору в виде сельсинной пары: сельсин-датчик (С-Д), сельсин-трансформатор (С-Т). К статорной обмотке (С-Д) подводится синусоидальное напряжение Ui несущей частоты порядка сотен герц - десятков килогерц. Ротор С-Д механически связан с антенной. Поэтому снимаемое со статора (С-Т) напряжение Мг модулировано по амплитуде с периодом вращения антенны Тд. Поскольку в трансформаторном режиме сельсина ротор заторможен, оси роторов С-Д и С-Т через каждые пол-оборота антенны оказьшаются то согласованными, то на 180° рассогласованными: при t -= Та/2, Гд, ... фаза колебаний иг меняется на обратную. Катодный повторитель не изменяет формы модулированных колебаний иг, которые преобразуются в напряжение огибающей Ыз фазовым детектором коммутаторного типа. Опорное напряжение 1 отпирает его только в положительные полупериоды этого напряже-. ния, благодаря чему воспроизводится то положительная, то отрицательная полуволна огибающей напряжения иг (см. штриховку на эпюрах Ui и Ыз)- Выходной каскад канала азимутальной развертки представляет собой усилитель тока i, управляемый выходным напряжением Ыз фазового детектора. Пусть моменту времени ti соответствует азимут . 163 С-д, -- повторитель egme/anop  Рис. 6.19. Функциональная схема секторного индикатора дальность - азимут с прямоугольным растром. 1, а моменту tz - азимут г. Тогда длительность прямого хода азимутальной развертки Тв р складывается из времени Гд - t, равного приращению азимута - а , деленному на угловую скорость вращения антенны йд, и времени или - Та, равного (ocj - - ао)/ЙА- Остальное время приходится на гашение обратного хода азимутальной развертки. Импульсы гашения щ формируются триггером, который опрокидывается от напряжения Mj, когда оно, повышаясь, проходит значения иг, ui. Для канала развертки дальности характерно наличие схемы задержки, включенной между каскадом запуска от импульсов синхронизации и расширителем импульсов. Задержка регулируется потенциометром П так, чтобы минимальная измеряемая дальность была равна Д1=с<д1/2. Длительность импульса расширителя д2-/д1 подбирается исходя из максимума Д2 диапазона дальности индикатора, Импульсы расширителя управляют генератором пилообразного напряжения, за которым следует усилитель тока iy, питающего катушку Ly. Кроме того, импульсы расширителя используются для формирования импульсов подсвета щ. Последние смешиваются с импульсами 4 в смесителе / и подаются на модулятор трубки {и). Напряжение запирания трубки Es подбирается из расчета, что, когда совпадает прямой ход разверток дальности и азимута, должно бытьг I ы I < I £а I и тогда ЭЛТ отперта. Смеситель суммирует импульсы электронных визиров и масштабных меток, а также видеосигналы, поступающие с выхода приемника.  Рис. 6.20. Временные диаграммы напряжений в индикаторе типа В. Послесвечение экрана в индикаторах типа В сравнительно большое - не меньше длительности цикла кругового или секторного обзора, т. е. составляет десятки секунд. § 43. Индикаторы с условной меткой третьей координаты В некоторых РЛС, где число ЭЛТ строго ограничено, двухмерные индикаторы дополняют схемой формирования условной метки, позволяющей ориентировочно оценить третью координату. К таким РЛС, в частности, относится самолетная станция РП-1, предназначенная для перехвата воздушных целей и прицеливания по ним [22]. Выходным устройством РП-1 служат система автосопровождения цели и индикатор. Так как оператором РЛС является пилот, выполняющий много обязанностей, то индикатор не должен содержать более одной ЭЛТ и на его экран выносится сектор дальность - азимут с условной меткой угла места цели верх-низ . Для ознакомления с индикатором рассмотрим упрощенную функ-циональную схему РЛС, составленную применительно к режиму обзора (рис. 6.21). Зона обзора станции - передняя полусфера само- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 |