| |

|

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 (типы колебаний ДР, существование которых определяется границей диэлектрика ДР и внешней среды). Поля собственных колебаний в щели между электродами не ортогональны полям диэлектрических типов колебаний, возникающих из-за полного отражения на границах диэлектриков. Этот факт подтверждается сильной электромагнитной связью между щелевым и диэлектрическими типами колебаний в трехслойном ДР с планарными электродами. При совпадении собственных частот щелевого и диэлектрического резонаторов амплитудно-частотная характеристика такого ДР в линии передачи имеет вид двухгорбой резонансной кривой. Величина связи между рассматриваемыми колебаниями, а следовательно, и разница между резонансными частотами такого ДР сильно зависит от толщины второго слоя. На рис. 2.24 показаны зависимости резонансных частот и добротностей от управляющего напряжения трехслойного ДР со связанными ко- 320 лебаниями при S = 50 мкм, кривые / описывают перестройку частоты ди- -8 Рис. 2.24. Перестройка трехслойного ДР при наличии связи между колебаниями: / - частота Нщ типа колебаний ДР; 2 - собственная добротность Ищ типа колебаний ДР; 3 - частота Ш.Р; 4 - собственная добротность ЩР (штриховые линии относятся к расчету без учета связи между ЩР и ДР) электрического типа колебаний, полученные экспериментально при наличии связи между колебаниями (сплошная кривая) и расчетным путем без учета связи (штриховая линия). Кривая 2 представляет зависимость добротности диэлектрического типа колебаний при наличии связи со щелевым колебанием. Две кривые 3 соответствуют перестройке частоты щелевого резонатора при наличии связи (сплошная линия) и без учета связи (штриховая линия). Добротность щелевого колебания с учетом связи дана кривой 4. Частоты щелевого и диэлектрического колебаний совпадают при управляющем напряжении, равном 216 В. Так как диэлектрическая проницаемость параэлектриков и родственных им материалов (рутил TiOj, перовскит CaTiOg) зависит от температуры, то перестраивать частоты ДР, изготовленных из этих материалов, можно, изменяя температуру ДР (3-й способ). Наиболее удобно изменять температуру ДР термоэлектрической батареей на основе элементов Пельтье. При этом ДР размещают на одной из граней батареи через диэлектрическую пластину с малой диэлектрической проницаемостью и большим коэффициентом теплопроводности. Температура и, следовательно, диэлектрическая проницаемость ДР изменяются при изменении электрического тока. протекающего через элементы Пельтье. Пределы изменения температуры ДР, приемлемые с точки зрения затрат энергии на перестройку, составляют ±70 °С в окрестности температуры окружающей среды. При этих условиях величина перестройки ДР из титаната стронция составляет 20-30 % при собственной добротности 500- 1000 (частота 10 ГГц), если температура окружающей среды равна 20 С и 40-50 % при собственной добротности 1000-2000 (10 ГГц), 0,8 0,6 0,4 0,2 2,0 t,MM 800 V,B Рис. 2.25. Зависимости частоты ДР от расстояния до диэлектрической пластины из материала ТБНС (а) и стрелы прогиба биморф-ной пьезокерамической пластины от приложенного напряжения (б) если окружающая температура равна -196 °С. Для ДР из титаната кальция перестройка при температуре 20 °С равна 7-10 % (Q 1000, частота 10 ГГц). Для ДР из рутила при комнатной темпе-)атуре перестройка составляет 4-5 % (Qo = 4000-5000 на частоте О ГГц). Недостаток температурного способа перестройки - малая скорость изменения частоты.    Рис. 2.26. Конструкции цилиндрических ДР с включенными в них варакторны-ми диодами Несколько большую скорость перестройки обеспечивает электромеханический (4-й способ). ДР перестраивают перемещением вблизи его торцевой поверхности диэлектрической пластины, прикрепленной к концу пьезокерамической пластины, к которой приложено управляющее напряжение (рис. 2.25, а). Зависимость стрелы прогиба биморфной пьезокерамической пластины от приложенного напряжения показана на рис. 2.25, б. На рис. 2.26 показаны конструкции ДР с включенными в них варакторными диодами. На рис. 2.26, а, б диоды включены между металлическими контактами (пластинами), прилегающими к диэлек- трику резонатора. В полукольцевом резонаторе (рис. 2.26, в) один вывод диода прилегает непосредственно к металлическому контакту, а второй соединен проводником, шиной (5-й способ). Добротность и диапазон частотной перестройки таких ДР зависят от коэффициента включения варакторного диода в колебательный контур резонатора. Причем требования по увеличению диапазона

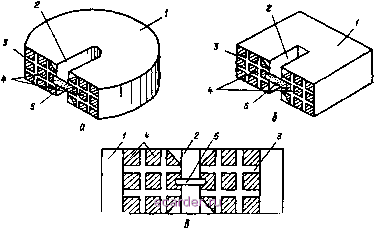

♦ S 2 Рис. 2.27. Конструкции электронно перестраиваемых ДР: а - цилиндрический; б - прямоугольный; в - контактные площадки; j - к пояснению взаимодействия поля ДР и варактора (/ - диэлектрик; 2 - радиальная прорезь; 3 - срез диэлелтрика; 4 - металлизированные контакты, 5 - диод) частотной перестройки и собственной добротности перестраиваемого ДР являются противоречивыми, так как увеличение диапазона перестройки достигается увеличением коэффициента включения емкости варакторного диода. Это, в свою очередь, приводит к увеличению шунтирующего действия низкодобротным диодом высокодобротного ДР. Изменять коэффициент включения варактора в ДР позволяют конструкции ДР, показанные на рис. 2.27, а, б. На резонаторе / с радиальной прорезью 2 выполнен срез 3, плоскость которого перпендикулярна оси прорези. На этом срезе нанесены металлизированные контакты 4, выполненные в виде матриц изолированных между собой контактных площадок (рис. 2.27, в) квадратной формы. Между 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||