| |

|

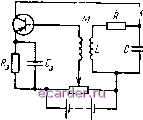

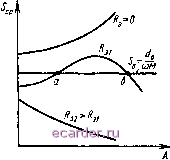

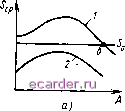

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ода отрицательного затухания, когда чувствительность приемника максимальна. Однако вследствие малой продолжительности импульса вероятность такой начальной фазы уменьшается. При поступлении импульса с другой начальной фазой усиление будет неполным или его вовсе не будет. Кроме того, при 0<Гс/2 импульс может оказаться удлиненным примерно до Гс/2. На рис. 3.23,а показан закон суперизации. Из рис. 3.22 и 3.23 следует, что для сохранения формы огибающей, начальной фазы и длительности импульса желательно, чтобы выполнялось неравенство 0>Го. Поскольку длительность импульса задана, по этому условию выбирают максимальную частоту суперизации. Предел частоты определяется значением fmax, при которой начинается когерентный режим. Недостаток приемников импульсных сигналов при непосредственном подсоединении CP к антенне и независимой суперизации -йизкая помехоустойчивость, так как длительность принимаемого сигнала должна быть в несколько раз больше приемного окна CP, когда чувствительность CP максимальна. Вследствие этого большая часть энергии сигнала приемником не воспринимается. Уменьшать же длительность сигнального импульса невыгодно, так как это снижает вероятность попадания сигнала в указанное окно и в итоге увеличивает вероятность пропуска сигнала. Этот недостаток можно частично ликвидировать предварительной фильтрацией входной смеси сигнал-шум, для чего между антенной и CP помещается фильтр с полосой пропускания, приблизительно равной 1/Гс, а также развязывающее устройство. При этом на вход приемника моГут поступать импульсы, длительность которых меньше Тс. После прохождения через фильтр импульсы растягиваются , приобретая длительность Тс, и с вероятностью, равной единице, попадают в приемное окно СР. 3.10. Паразитная сверхрегенерация В некоторых радиотехнических устройствах явление сверхрегенерации нежелательно. В транзисторных автогенераторах для получения мягкого самовозбуждения и гармонического генерируемого напряжения обычно включают наряду с начальным смещением Е цепочку автоматйческбгб смещений кэСэ (рис. 3.24). Анализ йрб-цессов в таком уетройстве показывает, что при определенных условиях в нем возникает паразитная сверхрегенерация (прерывистая генерация) [56]. Можно построить зависимости средней крутизны от амплитуды 5ср=/(Л) (рис. 3.25). При Rg=0 кривая монотонно растет, при больших Яэ - монотонно падает, а при промежуточных значениях имеет максимум. Стационарные решения соответствуют точкам пересечения прямой 5,о=эй?о/о)М с кривой 5ср(Л). Если прямая прохо-  Рис. 3.24. Схема автогенератора на транзисторе  Рнс. 3.25. Кривые средней крутизны при различных значениях Дэ дит выше кривой и не пересекает ее, стационарных решений нет. Пересечению прямой с кривой Sep (Л) в точке а соответствует неустойчивое решение, а в точке б- устойчивое или неустойчивое решение в зависимости от того, выполняется или не выполняется одно дополнительное условие. Условием самовозбуждения схемы является £?о-(1>оЛ15ср=0, где Sep - средняя крутизна. При этом возникают стационарные или прерывистые колебания (рис. 3.26,6). Поскольку подробный анализ процесса затруднителен, ограничимся качественным рассмотрением в предположении, что Сэ достаточно велика. При соблюдении этого условия можно полагать, что напряжение на конденсаторе за несколько циклов автоколебаний меняется не очень существенно. Поэтому при возиикиовении колеба- Ний, когда напряжение на нем eiUe не успело возрасти, амплитуда определяется кривой 1, построенной при постоянном смещении и рабочей точке б (рис. 3.26,а). При достаточно больших напряжениях на контуре Сэ начинает заряжаться и кривая Sep (Л) деформируется и понижается до тех пор, пока не перестанет пересекать прямую (кривая 2 на рис. 3.26,а), тогда амплитуда колебаний станет уменьшаться. Затем произойдет разряд емкости на сопротивление Ra, повышается средняя крутизна до возникновения самовозбуждения и т. д. Заметим, что в этих рассуждениях не учитывалась реакция коллектора, которая несколько усложняет картину. При наличии прерывистой генерации в автоколебательной системе могут иметь место следующие режимы, характерные для CP: когерентный режим, некогерентный  Рис. 3.26. Кривые средней крутизны (а) и график прерывистой генерации (б) режим с ударными колебаниями. При когерентном режиме свободные колебания предыдущего цикла колебаний определяют начальные условия для следующей вспышки генерации. В этом случае выходной сигнал представляет собой серию радиоимпульсов с постоянными амплитудами. Некогерентный режим с большим уровнем ударных колебаний также дает серию вспышек с постоянными амплитудами, однако в этом случае сигналом являются видеоимпульсы, которые появляются в результате разряда емкости на сопротивление R . Ударные колебания преобладают над другими воздействиями при большой крутизне этих импульсов. Некогерентный режим с малым уровнем ударных колебаний возникает при малой крутизне этих импульсов, когда определяющим внешним воздействием являются собственные шумы системы. При этом режиме вспышки генерации флуктуируют по амплитуде. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 |