| |

|

Слаботочка Книги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Тз С ПОМОЩЬЮ ЛЗ. в зависимости от времени задержки отраженных импульсов т можно получить непопадание или попадание отраженных сигналов в окна чувствительности СР и в соответствии с этим - малую (первый импульс на осциллограмме 6) или больщую (второй импульс на той же осциллограмме) амплитуду вспышек. Порог Ео для ПУ устанавливается так, чтобы исключить многозначность обнаружения при времени запаздывания х+тТс, /п=1, 2, 3, ... (рис. 6.5,в). Режим работы устройства подбирается так, чтобы огибающая отраженного импульса с точностью до постоянного временного сдвига совпадала с сигнальной функ-

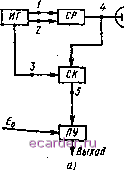

Рис. 6.5. Структурная схем? (а), диаграммы процессов (б) и зависимость огибающей вспышек от времени запаздывания отраженных импульсов (в) в сверхрегеиеративиом обнаружителе: D - радиальная дальность, с - скорость звука цией Hi{t). При ЭТОМ СР вместе с пороговым устройством выступает в ррди квадратурно-корреляционного устройства и обеспечивает малые ошибки обнаружения, которые в данном случае легко определяются по известным методикам [103, 104]. Дополнительно при настрой- ке прибора частоту ЗГ выставляют равной собственной частоте CP, а. регулировкой времени Тз добиваются необходимого расположения зоны обнаружения. Размер зоны обнаружения зависит от диаграмм направленности преобразователей и длительности зондирующих импульсов. В первом приближении можно считать, что размер зоны в радийльном направлении оценивается произведением gAxaC, где Ати - длительность зондирующего импульса, -коэффициент, зависящий от порога Ео и эффективной площади отражения объекта, обычно е= =(1 ... 1,5). Неадаптивный обнаружитель на основе классического CP с совмещенными приемником и передатчиком. Данное устройство (рис. 6.6,а) работает по аналогии

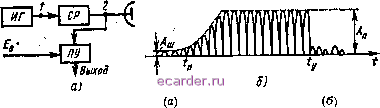

Рис. 6.6. Структурная схема (а) и диаграммы процессов (б) неадаптивного обнаружителя с совмещенными приемником и передатчиком с предыдущим обнаружителем. Его особенностью является совмещение в одном каскаде CP функций приемника и передатчика зондирующих радиоимпульсов. На CP со стороны ИГ подаются две последовательности видеоимпульсов 1 и 2. Видеоимпульсы / осуществляют ударный запуск CP, вызывая появление вспышек с достаточно большой амплитудой. Эти вспышки используются й качестве зондирующих радиоимпульсов. Видеоимпуль-гы 2 б-спечивают безударный запуск CP и гарантируют высокую чувствительность схемы. Если время запаздывания т отраженных импульсов приблизительно равно времени Тз, показанному на рисунке, безударная вспышка имеет большую эмплитуду (на диаграмме 4 позиция А). В противном случае безударные вспышки обусловлены не отраженным сигналом, а собственными шумами СР и имеют малую амплитуду (на той же диаграмме позиция В). Стробируемый каскад СК пропускает на ПУ только безударные (информационные) вспышки. Управляется СК видеоимпульсами 3 от ИГ. При достаточно большом периоде Гс неоднозначность обнаружения не проявляется. ! Как в предыдущем случае, помехоустойчивость системы будет высокой, если огибающая зондирующей (ударной) вспышки с точностью до временного сдвига совпадает с функцией Hi (/) для безударного запуска. Адаптивный обнаружитель на основе классического СР с совмещенным передатчиком и приемником. Этот обнаружитель (рис. 6.7,а) имеет наиболее простую схе-  Рис. 67. Структурная схема тивного обнаружителя и диаграмма процессов адап- му, однако принцип его действия в сравнении с предыдущими устройствами сложнее. Предположим, что в зоне обнаружения объект отсутствует. Тогда СР работает в линейном режиме и огибающая его вспышек, обусловленных внутренними или внешними шумами, имеет малую амплитуду, флуктуирующую около некоторого среднего значения Лш (рис. 6.7,6 при f<4). Появление цели в указанной зоне в момент tn приводит к возникновению положительной обратной связи в системе (отраженные импульсы поступают на СР в моменты зарождения очередных вспышек), что вызывает инкрементный импульсный процесс, который заканчивается на некотором уровне Ал, когда в СР вступает в действие механизм ограничения амплитуды (рис. 6.7,6 при tj!<t<ty). Уходу объекта из зоны обнаружения в момент ty соответствует смена в течение одного периода суперизации режима больших на режим малых колебаний (рис. 6.7,6, t>ty). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||